概要

体重をかかと側に置く

体重をかかと側に置くと、板の真上に置いている時と比べて水平方向の力が強くなるため板を回転させやすくなります。

体重を前足寄りに置く

また、体重は前足側に置くことで前足が描く弧がノーズをとらえやすくなります。

前足を内側に捻りこむ

前足を板に直角に置くか、フリックの途中で内側に回転させることでフリックの力が上方向に逃げないようにすることができます。モーション残像プレーヤーを使って動作を分析してみてください。

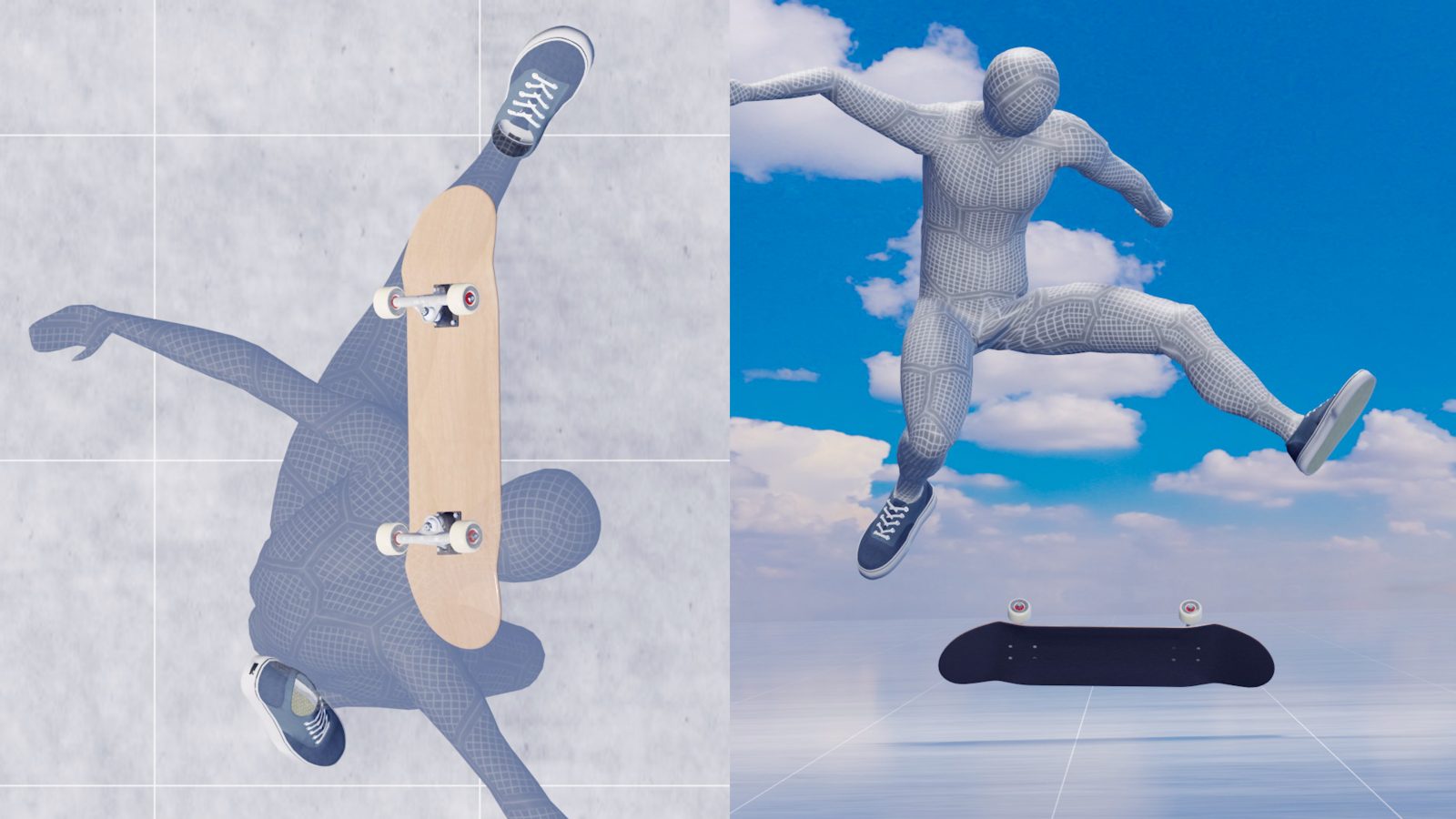

シミュレーション

中央のアイコンをクリックするとシミュレーションが開始します

つま先~かかと方向の体重の位置

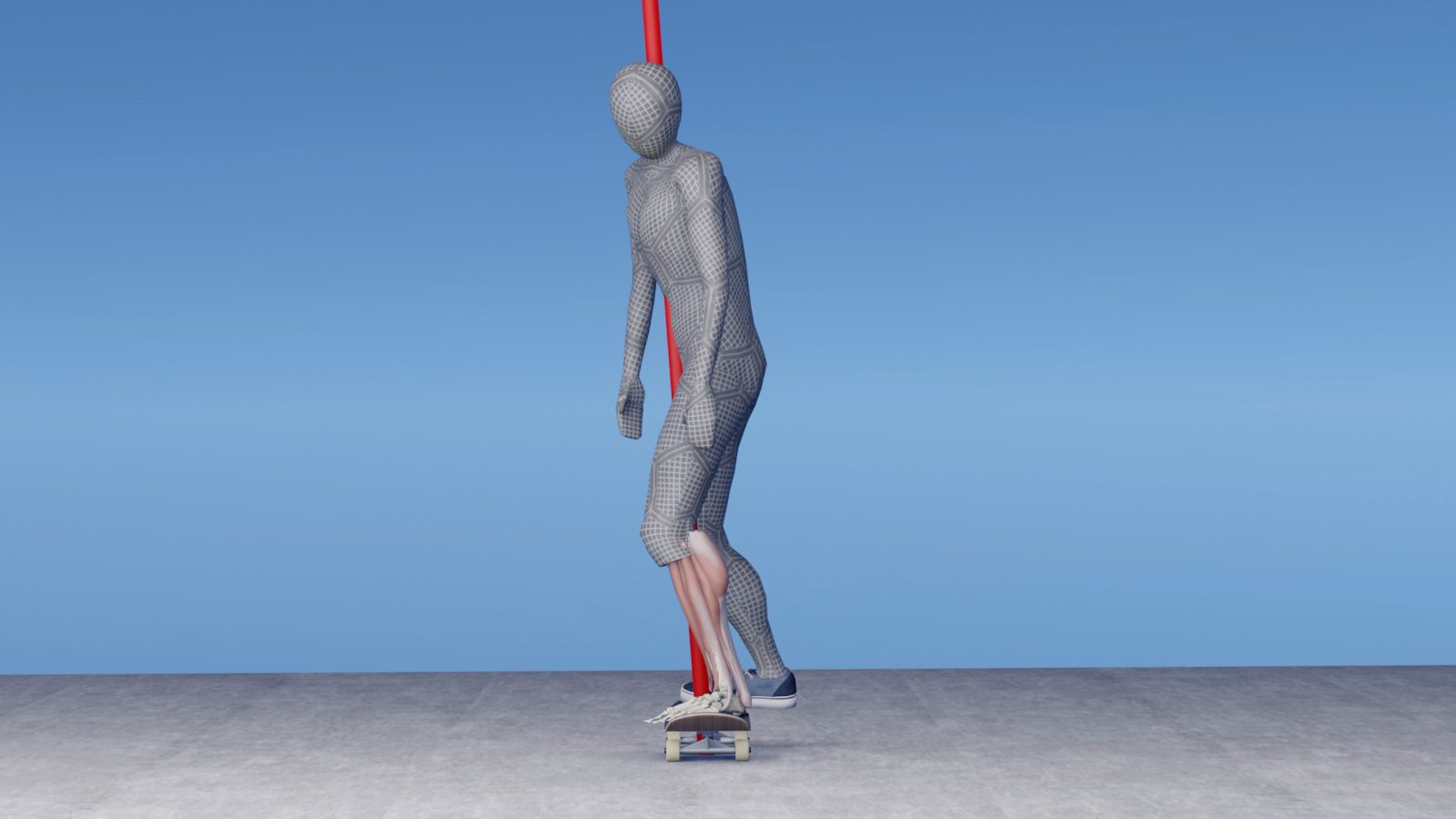

人間の足の構造と体の軸

始めに、体重の位置が板の回転のしやすさにどのような影響を与えるのか見てみましょう。人間は足の構造上、しゃがんだ時には母指球に体重が乗ります。ヒールフリップでは母指球が普段よりもつま先側に移動するため、しゃがんだ時に重心もつま先側に移動してしまい、体の軸が傾いてしまうことがあります。

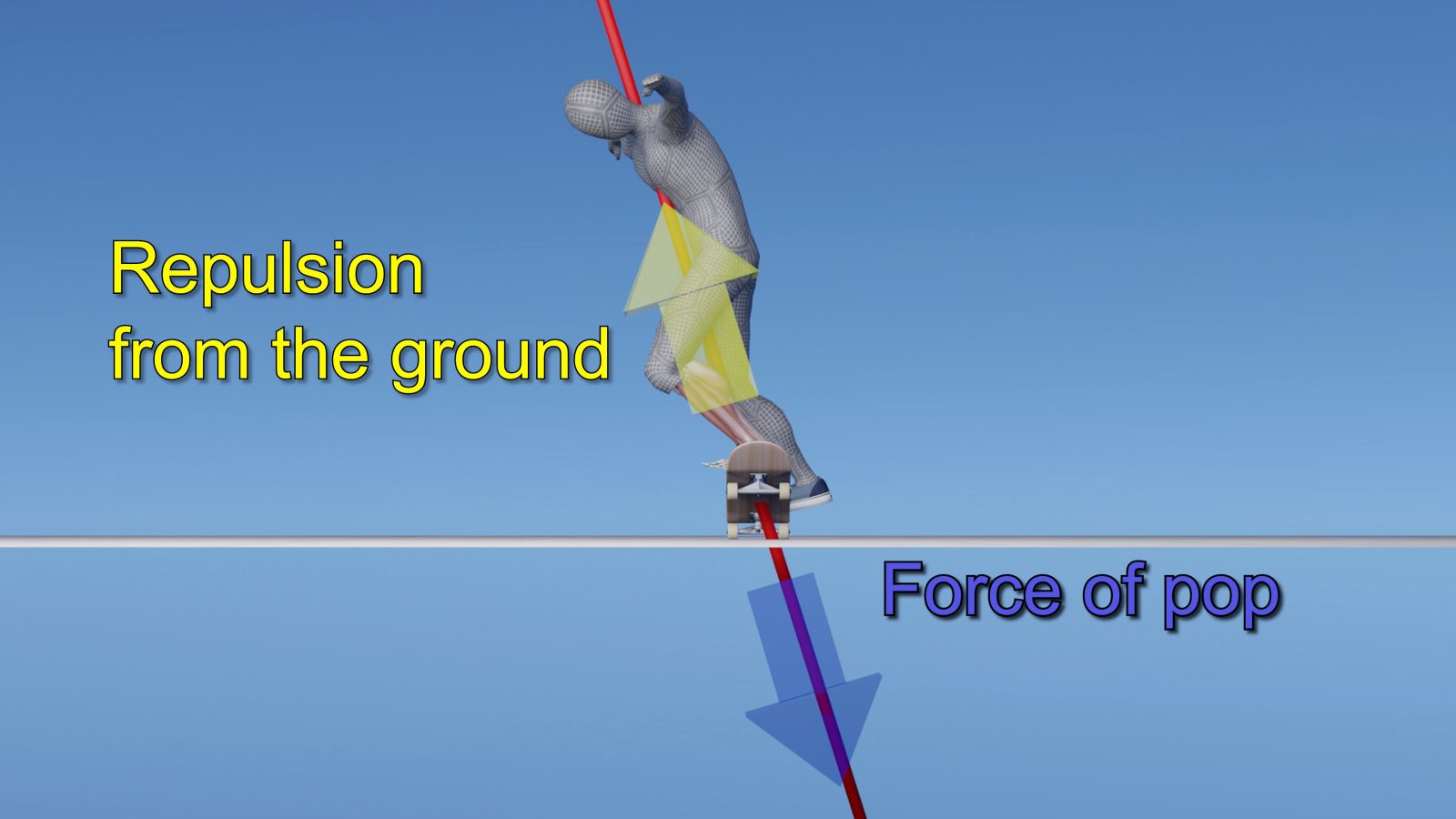

板が後ろに行ってしまう主な理由

この状態で板をポップするとどうなるでしょう。ポップの力は重心の反対側、つまり斜め後ろ方向に力を掛けることになります。地面を押し下げると、体はその反動で地面から押し返されてつま先側に移動し、さらに板から離れることにります。これではどう頑張っても板の上に戻ってくることはできません。

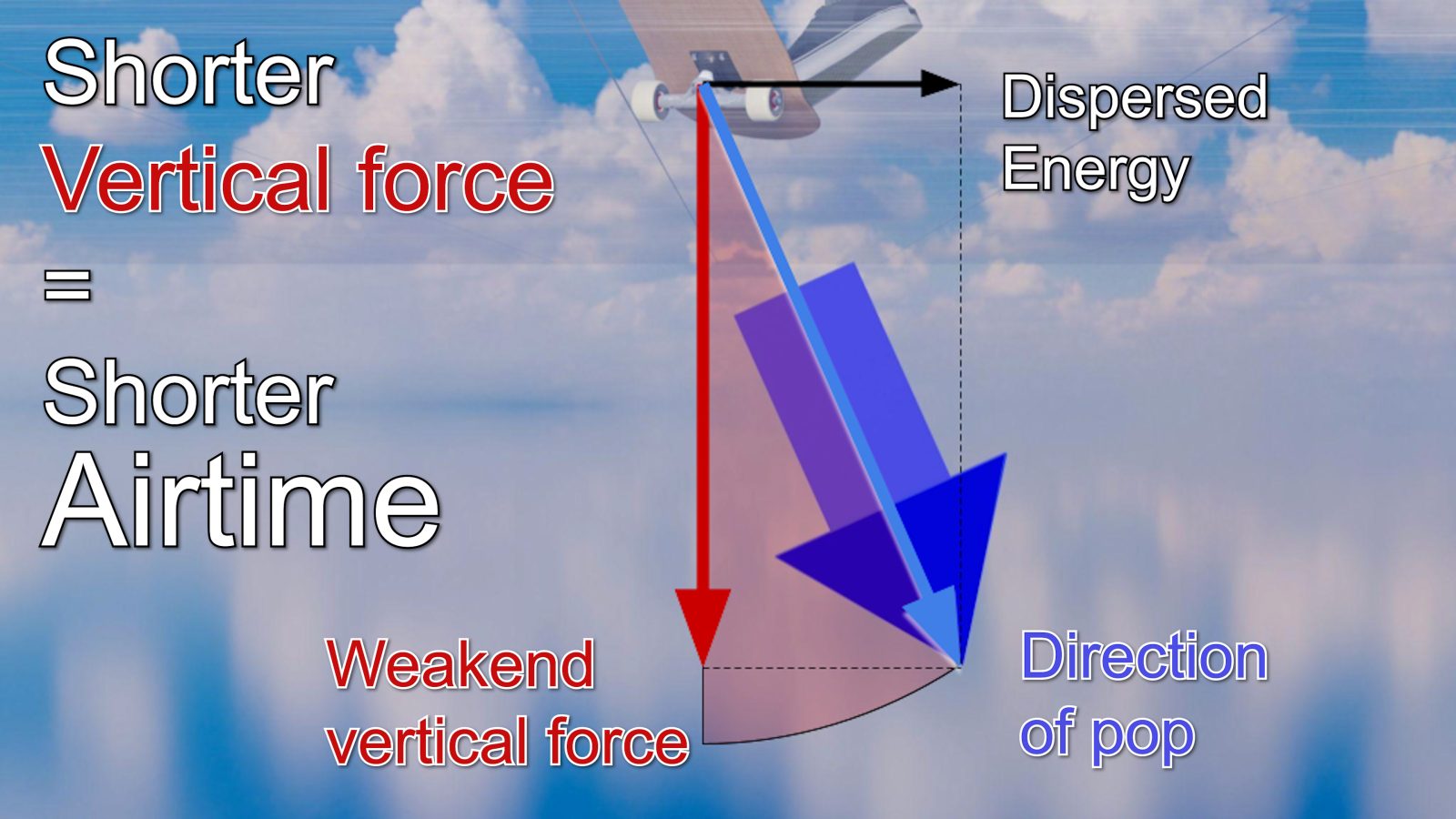

重心の位置と滞空時間

重心の位置は滞空時間にも影響します。滞空時間を確保するためには地面からなるべく強い「垂直な反発力」を受ける必要がありますが、斜め後ろ方向に力を掛けることで水平方向に力が分散してしまいます。これによって垂直な力が弱まり、滞空時間が短くなる原因となります。

つま先~かかと方向の重心の調整方法

よく見落とされるポイント

当然、この問題を解消するために重心を板の真上にキープすることは重要です。しかし、それ以上に重要なのは「腰の位置が板の真上になくとも、体の重心を板の真上にキープできることを理解する事」です。

体重を板の上にキープするには

例えば、通常しゃがむときはまっすぐ体を下ろします。この時、腰を引くと重心はかかと側に移動しますが、胸や腕を前に出すことで板の上に重心を引き戻すことができます。重心が板の真上にあるため、板をポップしたときに地面からの垂直な反発力を効率よく受けることができ、最初から最後まで板を体の真下にキープすることができます。

かかと側に体重を乗せるもう一つのメリット

板を回しやすくなる

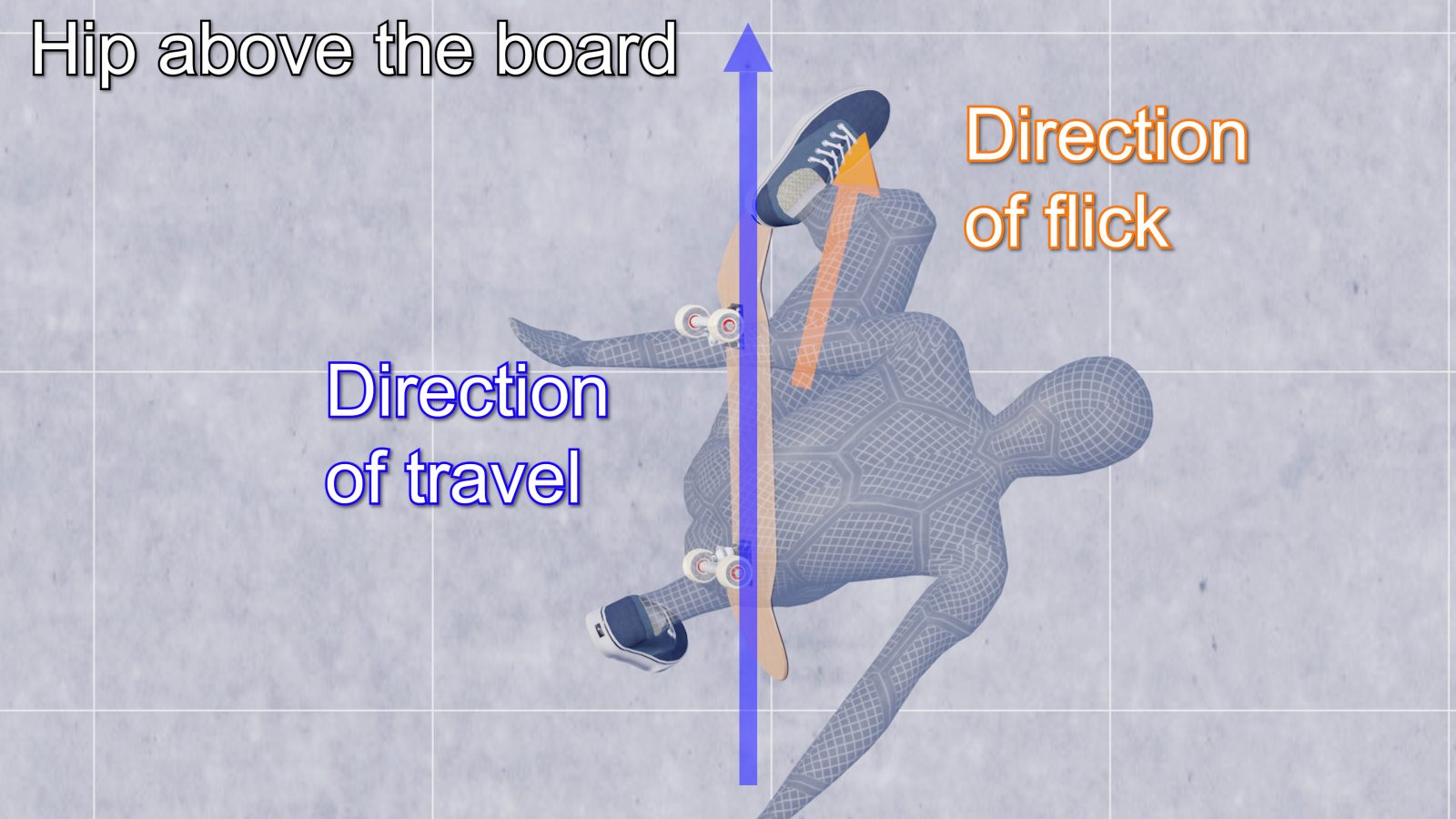

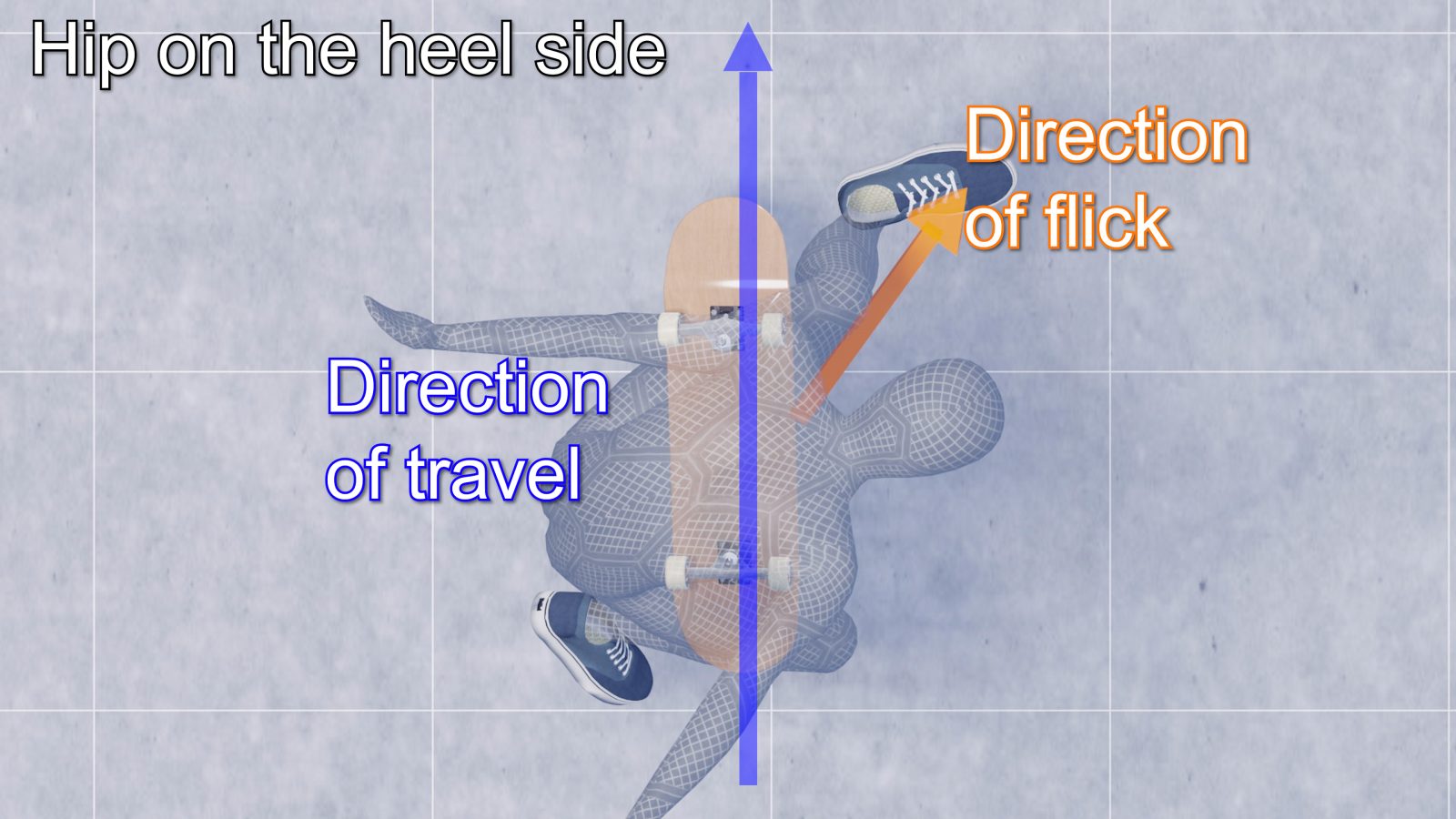

普通にしゃがむ体制と比較して明らかに不自然な体勢をとるべき理由は、この方が板を回転させやすいからです。どういうことか理解するため、腰の位置が「板の直上にある場合」と「踵側にある場合」で、ノーズの同じ位置をフリックした時に起こる現象を比較してみましょう。

腰が板の上にあるときに何が起こるか

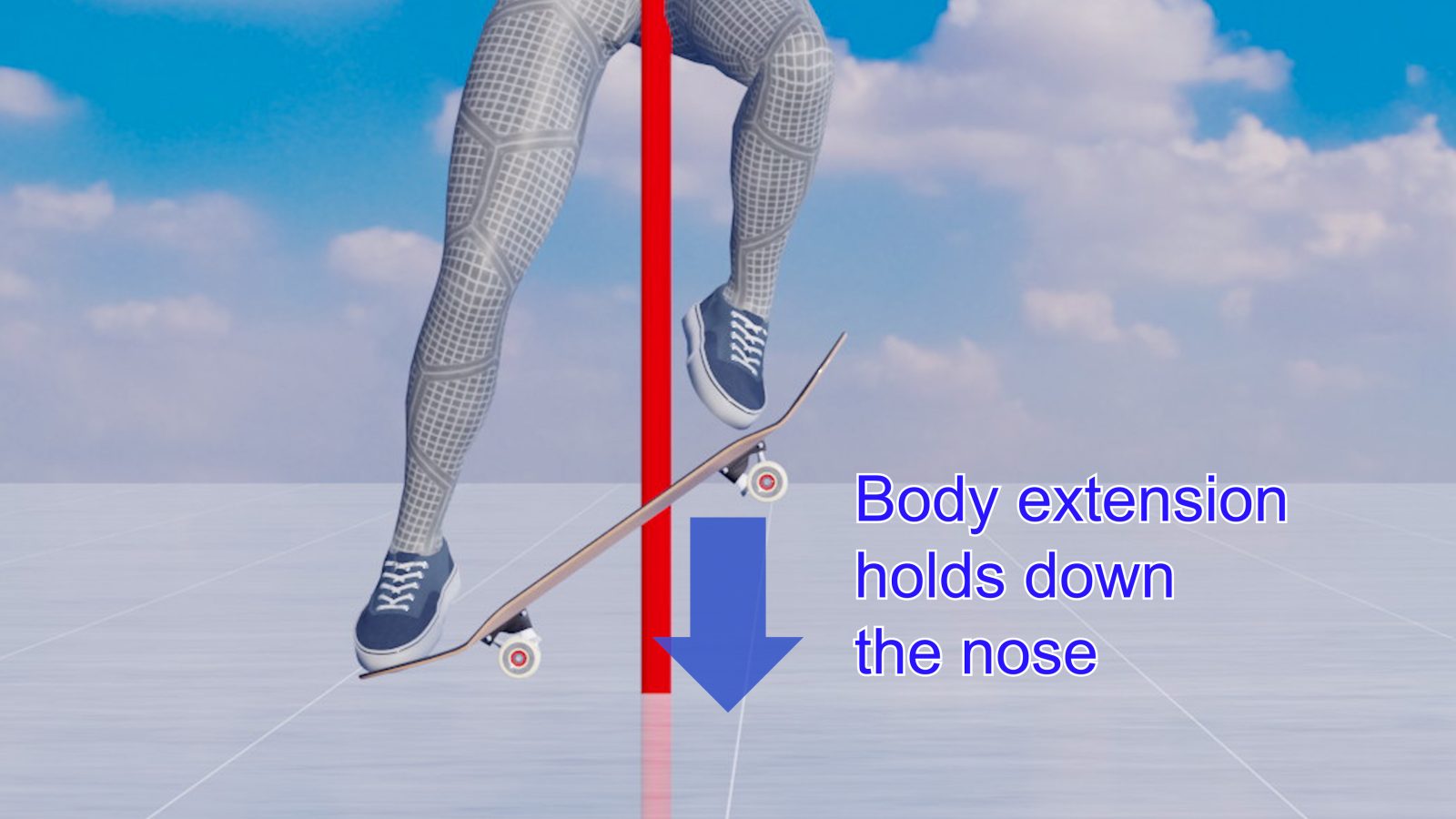

腰の位置が板の真上にあるときは、フリックの力が進行方向に対して平行に近づきます。このフリックの角度では前足はノーズを強く押し下げ、板を地面にたたきつけるように働きます。

腰がかかと側にある時に何が起こるか

しかし、腰が踵側にある状態でノーズの同じ位置をフリックした場合、水平方向の力がより大きくかかり、回転力を発生させやすいことがわかります。つまり、板をより効率よく回転させるためには、腰の位置が踵側にあることが重要であるということになります。

体重は垂直に持ち上げる

うと板の上に着地することができなくなります。あくまで体重は垂直に持ち上げるようにし、後半で説明するフリックの方法に注意してみてください。

前足~後ろ足方向の体重の位置

アーク理論の概要

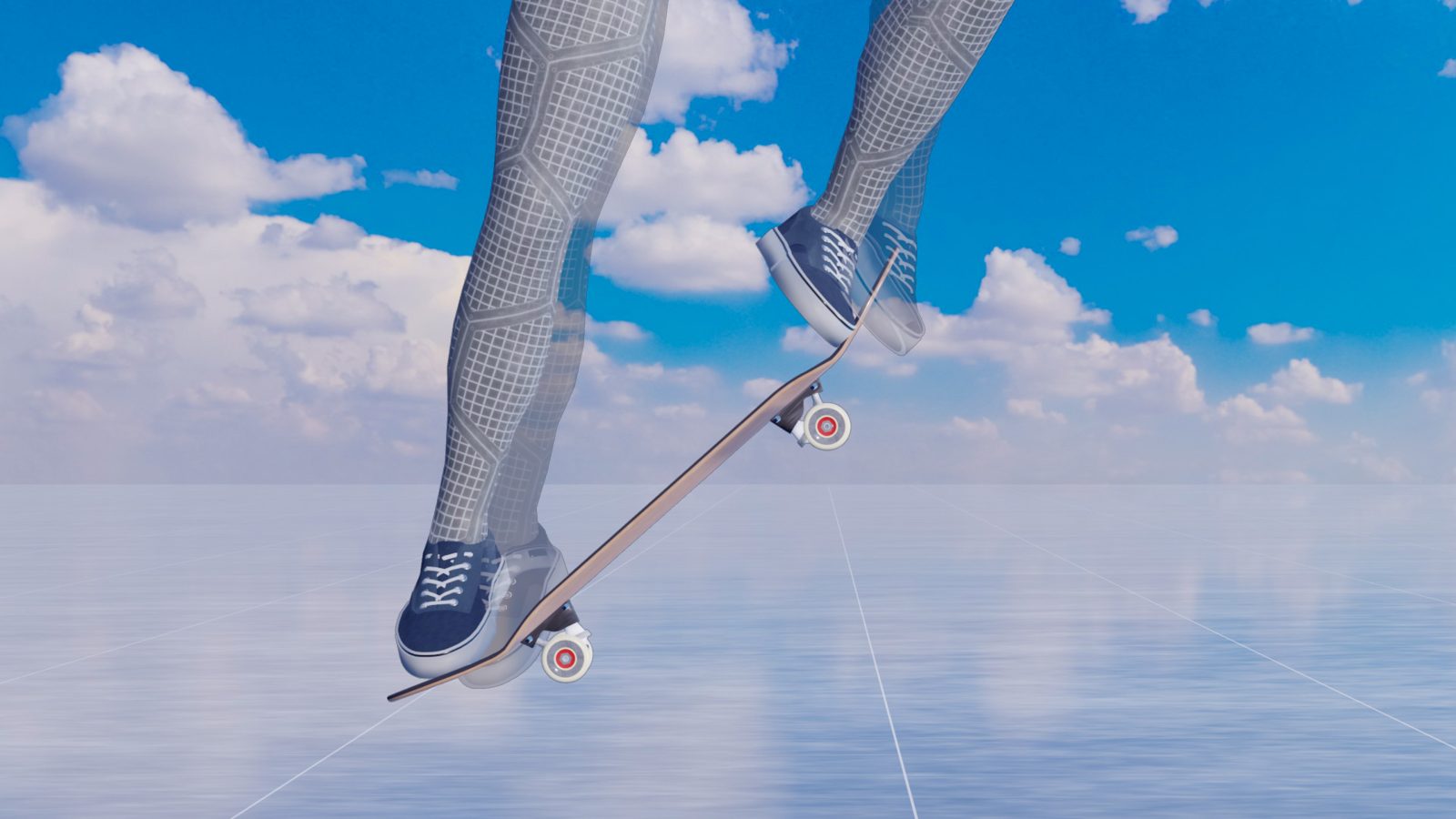

つま先~かかと方向の体重の位置だけではなく、前足~後ろ足方向の体重の位置も重要な要素です。前回の動画でも解説した通り、ヒールフリップでは後ろ足でテールをポップするため、体重が後ろ足に乗ってしまうことがあります。体重が後ろ足に乗りすぎてしまうと、フリックした際に前足が描く弧(アーク)が板から離れ、板にフリックの力が伝わらなくなってしまいます。

スタンスを広く取ってみる

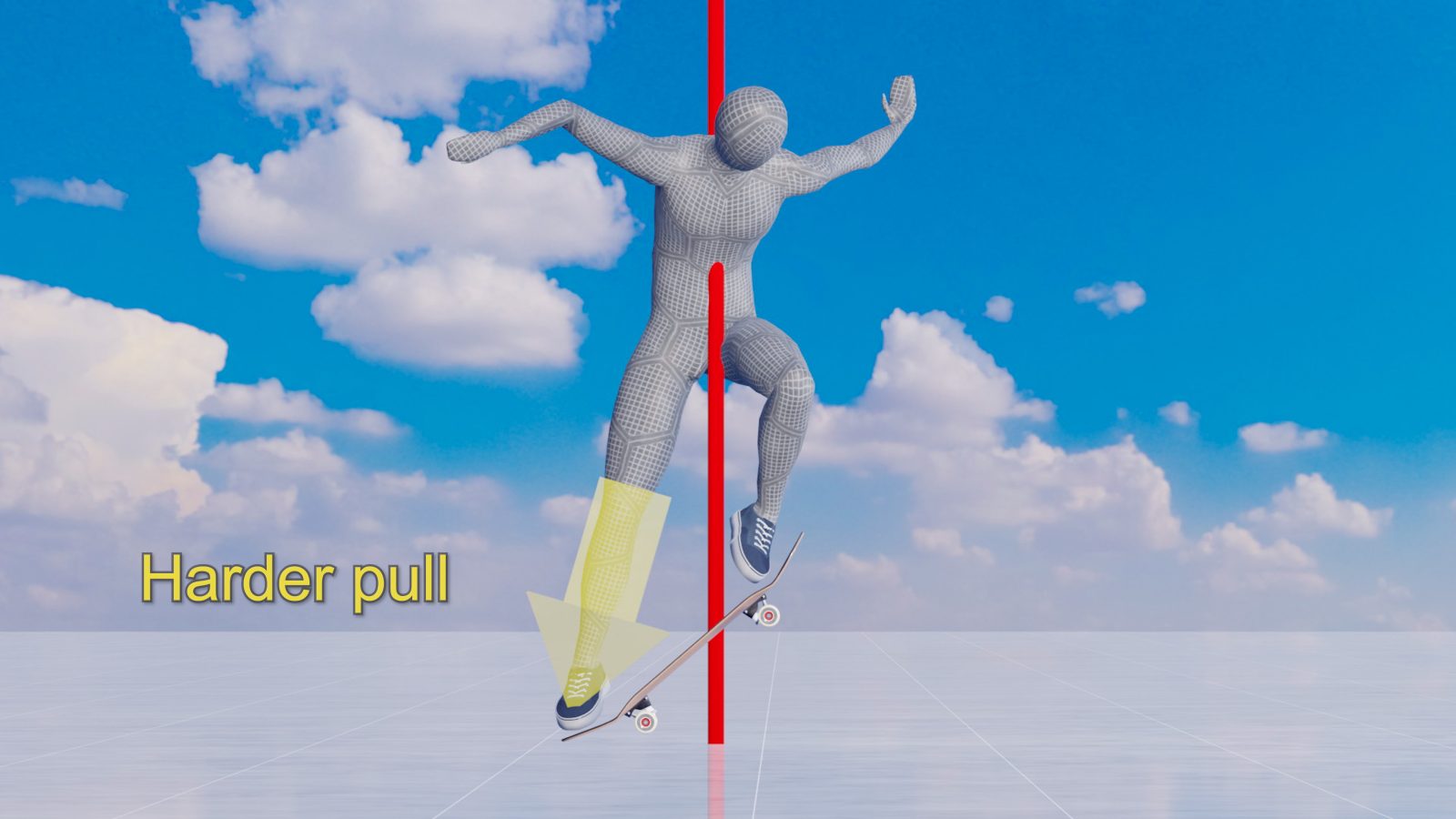

前足のつま先が板を回転させることなく、空を切ってしまっている場合はこの症状に該当します。その場合、スタンスをいつもより広めにとってみると症状が解消する場合があります。前足をよりノーズ側に置くことで、後ろ足に乗っていた体重がよりノーズに近づきます。これにより、体が伸びあがる力がノーズを抑え込むことになり、フリックが描く弧がノーズをとらえやすくなります。

広いスタンス=強い引き弾き

スタンスを広くとる恩恵はもう一つあります。前足の移動とともに重心もノーズに近づくことになるため、テールをポップした際により強く板を引きながらポップする事ができるようになります。

テールを引くメリット

テールを引きながらポップすると、ノーズはより強く前足を押し戻すことになります。前の足首はノーズに押し戻されることで寝た状態になり、より効果的にフリックの力を板に伝えることができるようになります。

フリックの方法

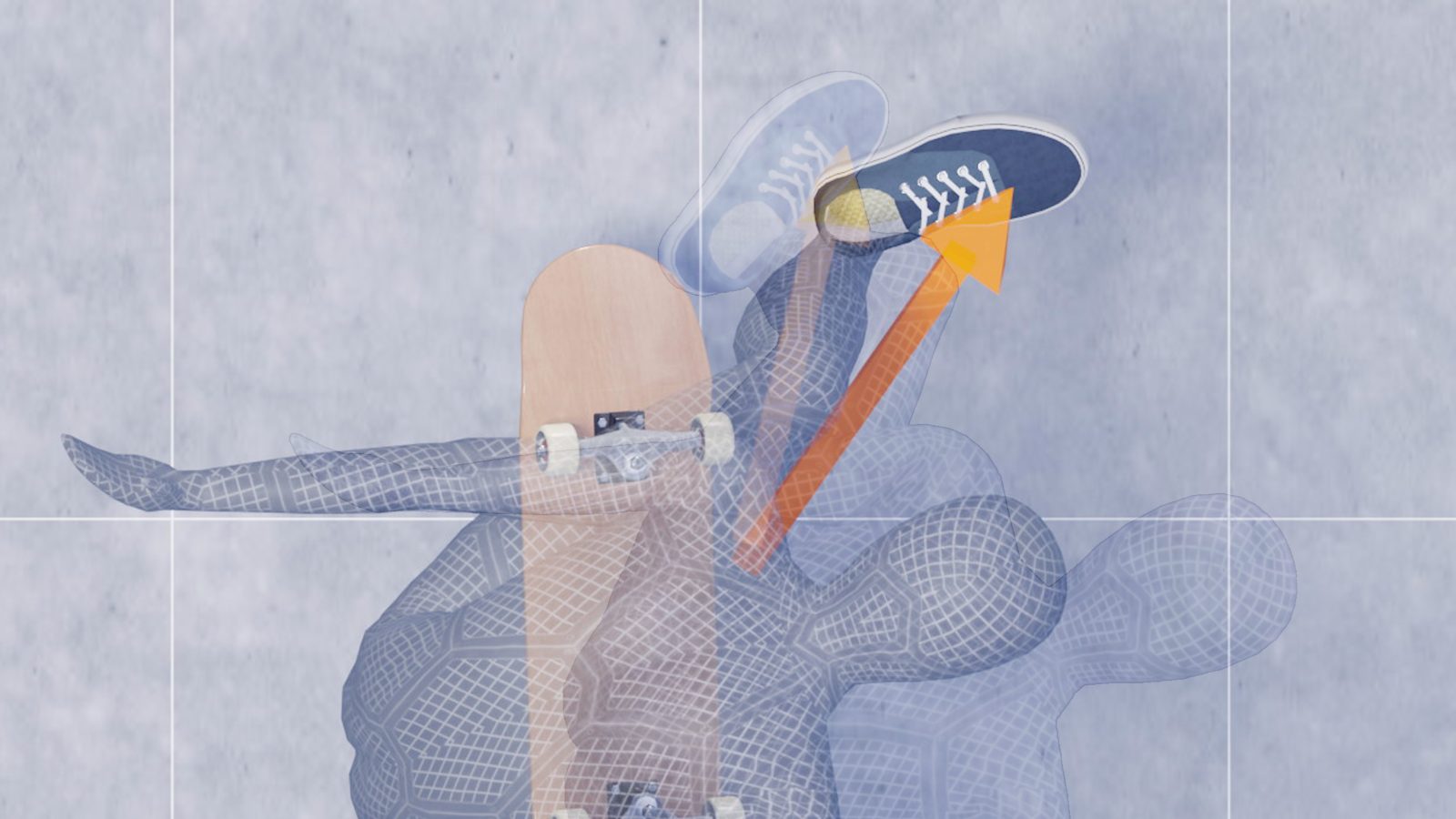

ここまでのTipsをもとにしてもフリックの方法によっては板に力が伝わらないことがあります。先ほど解説したように、ヒールフリップで重要な要素は二つあります。「体重をかかと側に置くこと」と「前足の弧を低く保つこと」です。困ったことに、前足を一度振り上げ始めてしまうと、慣性によって上昇を続けるため空振りしてしまいやすくなるということです。

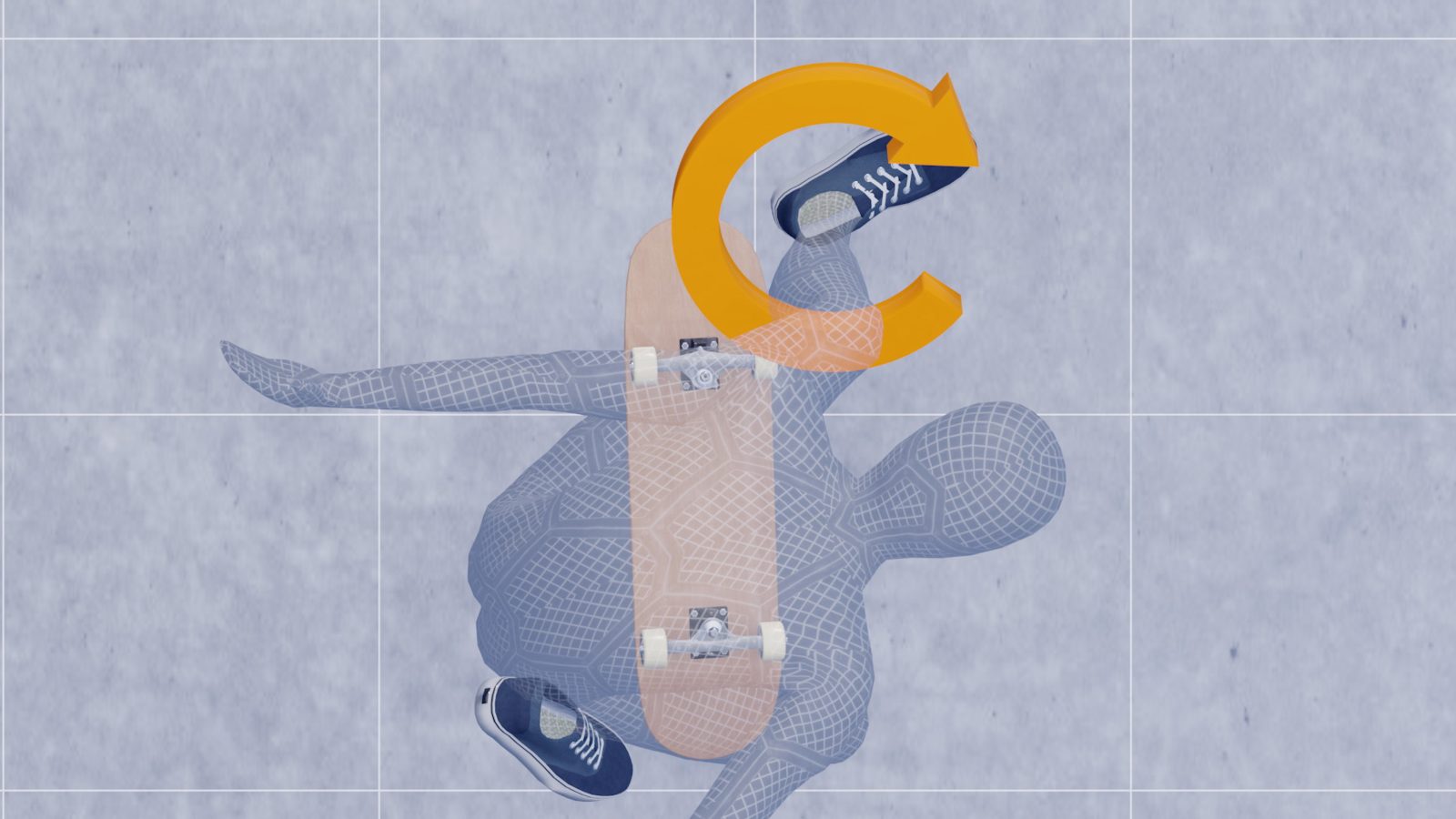

人間の膝の構造

この問題を解消するためのヒントは人間の膝の構造にあります。人間の膝は当然前に曲げ伸ばしするとができますが、横には動きません。つま先が進行方向に向いている状態で足に力を掛けると、膝を中心として膝下は回転します。ところが、つま先が横を向いている状態で足に力を掛けても膝はその方向には曲がらないため、股関節を中心に足全体が持ち上がることになります。

前足を内側に捻りこむ

つま先が横を向いている状態ではどれほど前足を低く保つことができるか見て取れるはずです。この特性を利用し、前足を板に対して垂直に置くか、それが難しい場合はフリックの途中でつま先を内側に回転させることで、膝下が持ち上がりすぎる問題を解消することができます。

人によっては足を直角に置けない

ここで注意するポイントがあります。人によってはしゃがむときにつま先を開いた方がいいという点です。足首が固い人は、足をそろえてしゃがもうとすると踵が浮いてしまいます。バランスを保ってしゃがむためには踵を下げることが重要であるため、足首が自然と開くことになります。つま先が進行方向を向いているため、フリックが空を切ってしまいやすくなります。

自分に合った角度で足を置く

板に前足を垂直に置くのはこの問題を解消する一つの方法ではありますが、足首が固い人はバランスを崩してしまいます。その代わりに、足首は好きな角度で置き、しっかりしゃがんで空中に出た後で内側に回転させる事も効果的です。

モーション残像プレーヤー

トリックの動作を分析するためにも、モーション残像プレーヤーの利用をお勧めします。動画をアップロードして好きな位置で停止すると、直近の5フレームを重ね合わせて表示することができます。

トリックで重要な体重移動を可視化するためのツールです。このツールがぜひ皆さんのお役に立てればと願っています。

Convert your video into 3D

Convert your video into 3D Facebook

Facebook Twitter

Twitter