まとめ

汗はなぜ血液から作られるのか:浸透圧と体温調節の代償

汗は単なる水ではありません。浸透圧の作用により、血液中から引き出された水分です。汗腺にナトリウムが集まることで、血管から水分が引き寄せられ、脱水が起こります。この仕組みは体温を下げるのに役立ちますが、同時に脳から大切な水分や電解質を奪い、思考力や運動能力を低下させてしまいます。

熱が脳機能を乱す仕組み:ナトリウム不足、血液濃縮、神経信号の乱れ

ナトリウムは神経が信号を伝えるのに不可欠です。しかし、発汗によってナトリウムが失われ、血液が濃くなると、脳への血流が減少します。その結果、神経細胞はうまくリセットできず、反応が鈍くなったり、頭がぼんやりしたり、技の精度が下がったりします——スキルそのものは変わっていないのに。

暑さによる苛立ちの連鎖:なぜ焦って連続で失敗してしまうのか

暑さは扁桃体を活性化させ、脳の理性的なコントロールを抑えます。その結果、衝動的になり、疲れていても「もう一回!」と無理を重ねがちに。この感情的な悪循環がタイミングを狂わせ、失敗を繰り返し、さらに苛立ちを増幅させるのです。冷却は弱さではなく、脳のコントロールを取り戻すための戦略です。

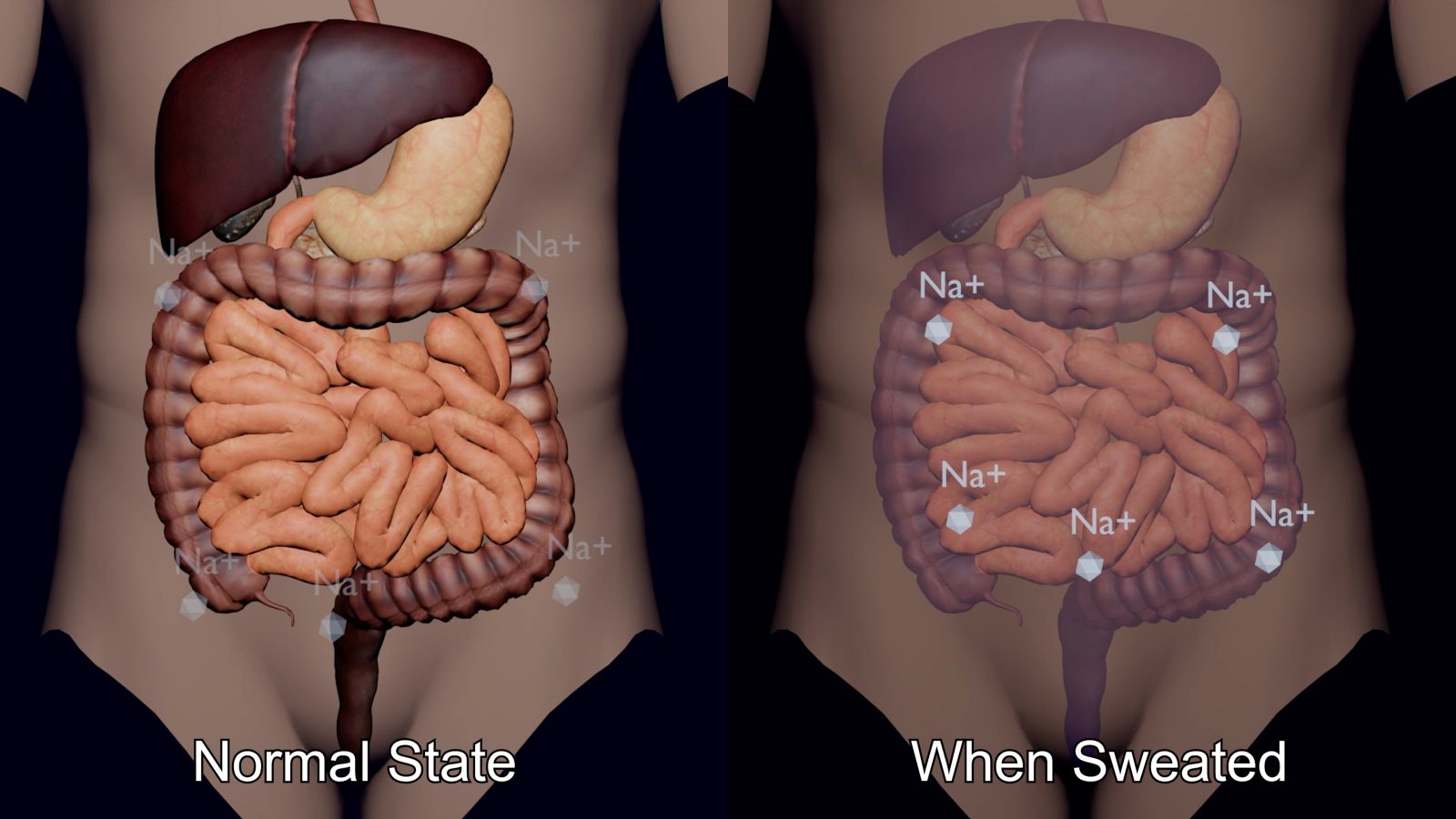

発汗のしくみ

そもそも、なぜ私たちは汗をかくのでしょうか?皮膚の表面に水分を分泌し、それが蒸発することで、蒸発によって熱が奪われ、体を効率的に冷却するという原理を体は利用しているのです。

では、汗の正体とは何でしょうか?それは「血液」です。全く別のものと思うかもしれませんが、少し視点を変えてみてください。ナメクジに塩をかけると縮んでしまうのを見たことはありますか?これは、浸透圧という原理によるもので、水が濃度の高い方へ移動する性質が関係しています。

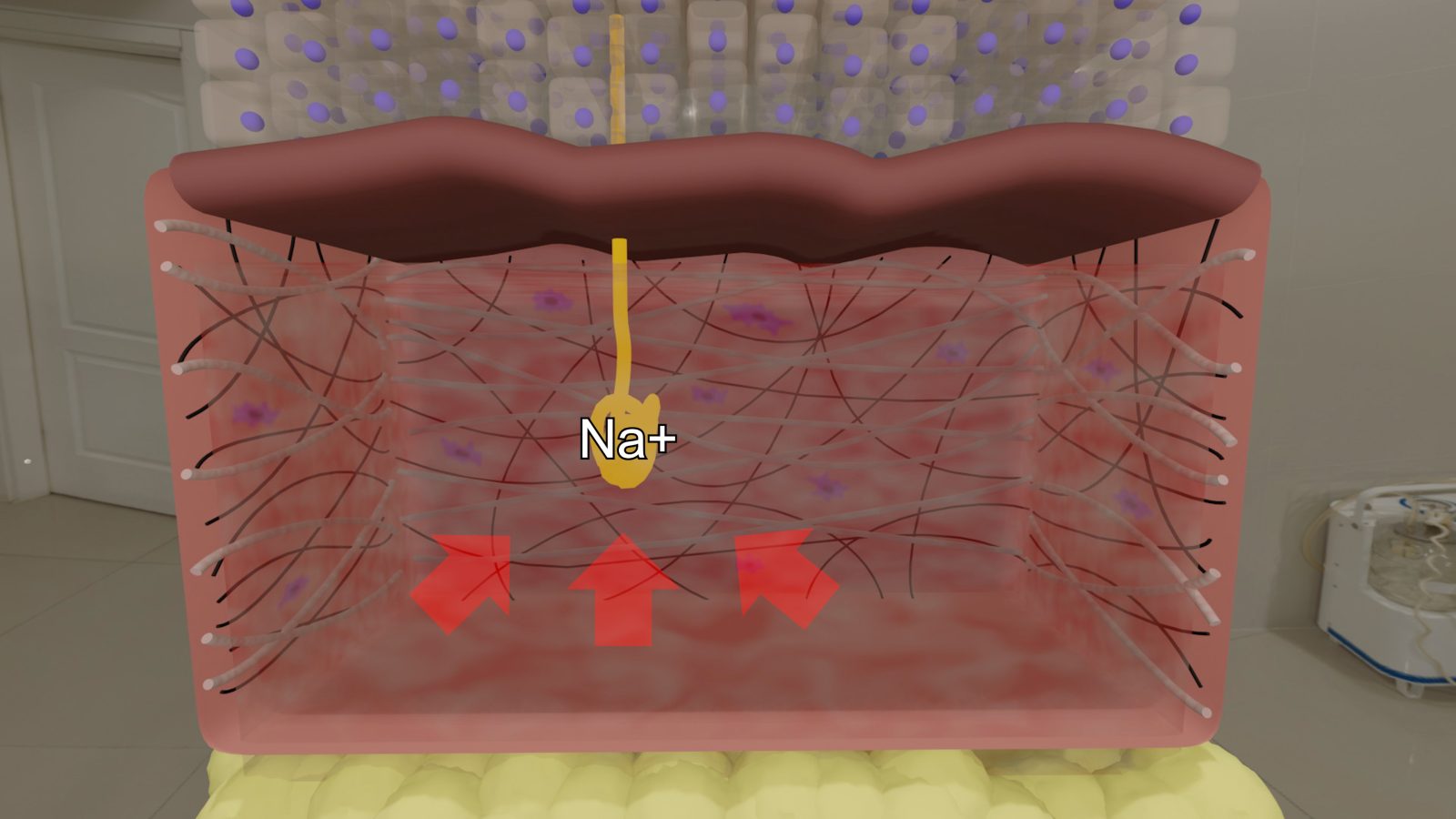

人間が汗をかくときも、これと似た現象が起こっています。皮膚の中にある汗腺は、塩の主成分であるナトリウムを引き寄せます。このナトリウムの蓄積によって浸透圧が生じ、周囲の血管から水分が引き出され、それが汗として皮膚表面に現れるのです。

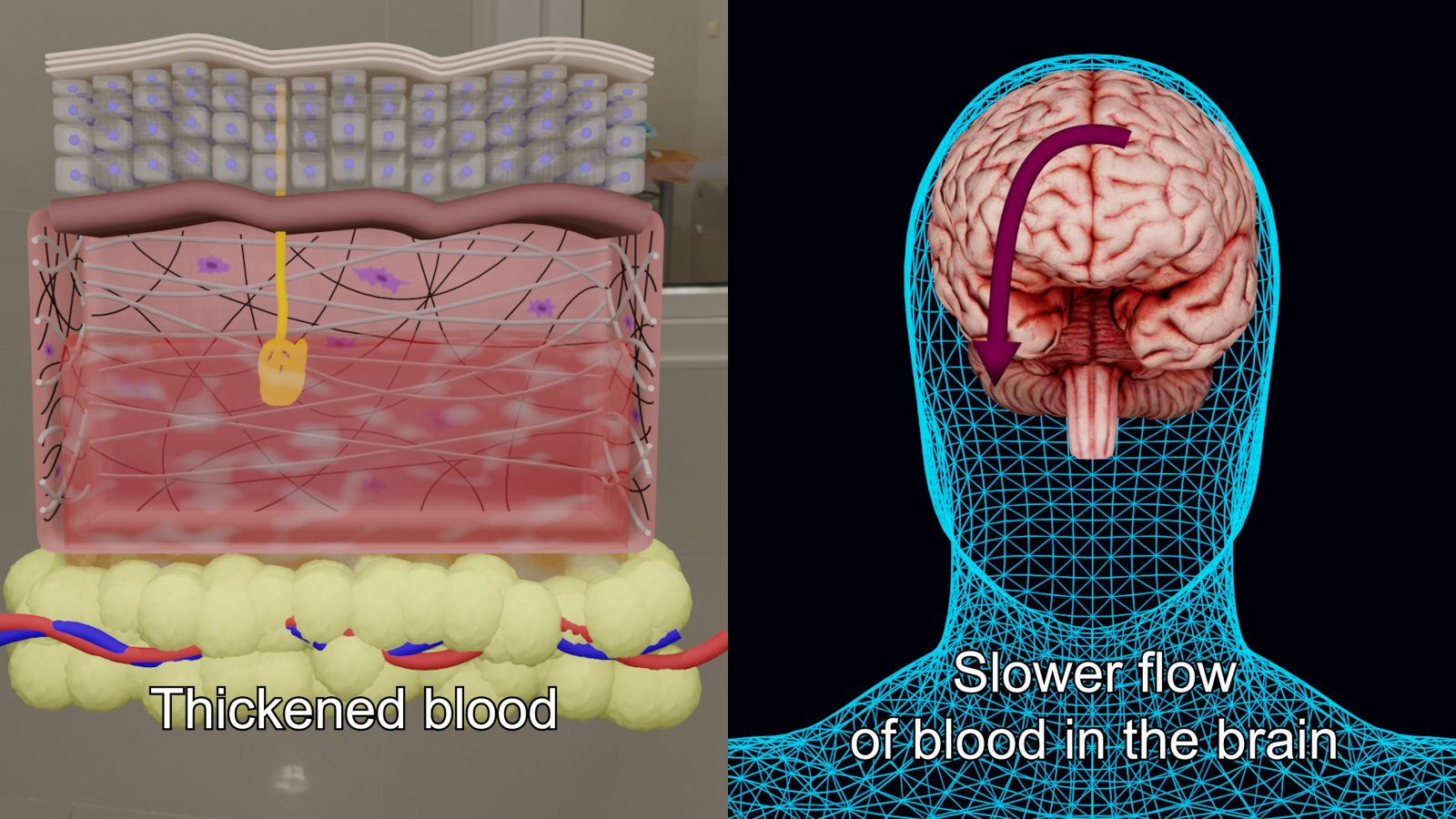

しかし問題は、大量の水分が汗腺に送られると、ナトリウムも汗とともに体外へ失われてしまうという点です。水分の損失とあいまって血液の濃縮が進み、結果として脳の機能に悪影響を及ぼす可能性があります。

脳の働き

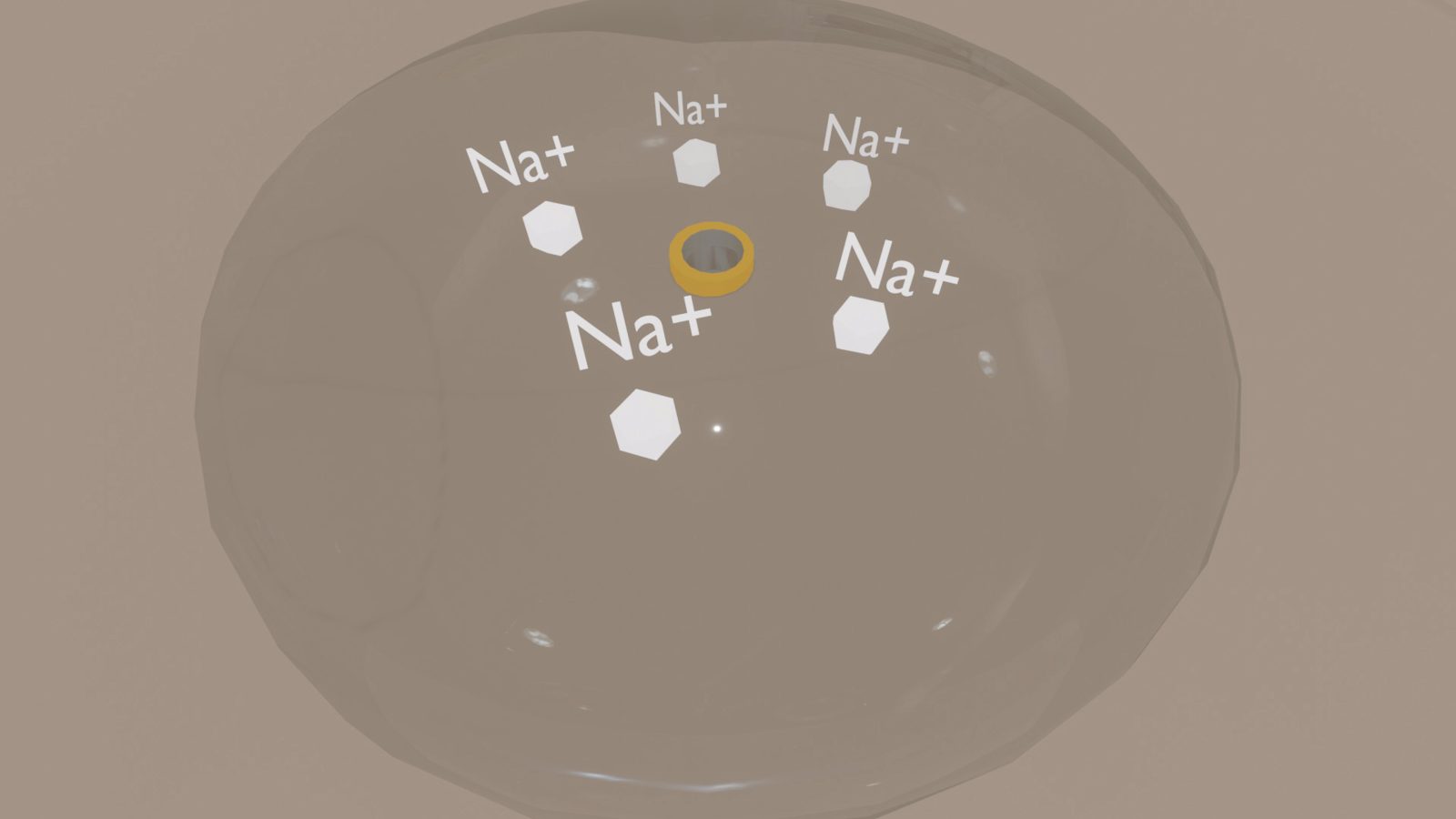

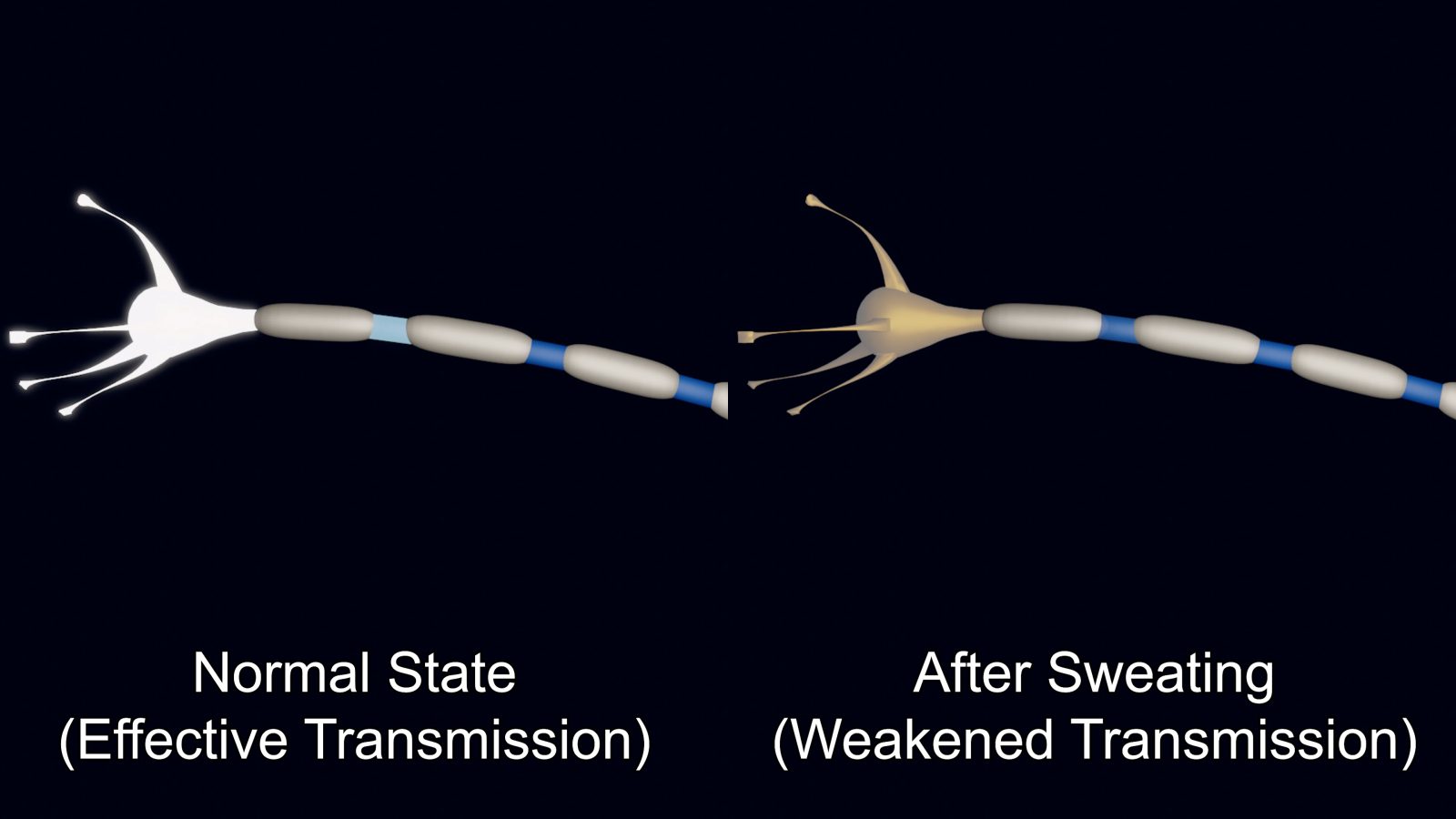

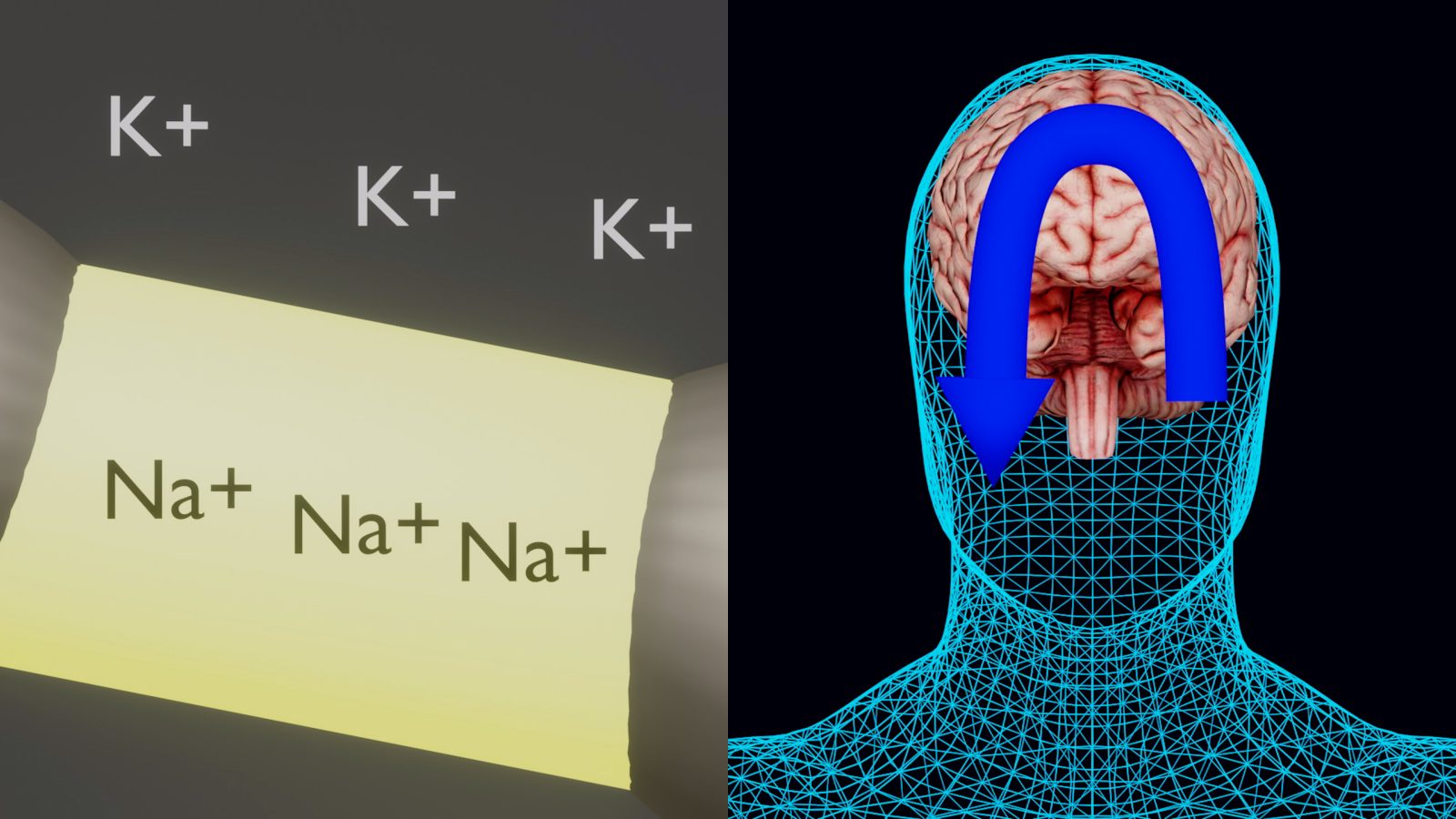

では、脳は具体的にどんな働きをしているのでしょうか?それは、電気信号を伝えることです。脳内の細胞は電線のように働き、電流をある地点から別の地点へと伝えることで、思考や知覚の基盤を形成しています。この信号を伝えるためには、ナトリウムイオンとカリウムイオンが脳細胞の膜を出入りする必要があります。このイオンのやりとりが、電流を生み出しているのです。

しかし汗をかくと、体内からナトリウムが排出されてしまいます。ナトリウムの量が減ると、脳が信号をうまく伝える力も低下してしまいます。

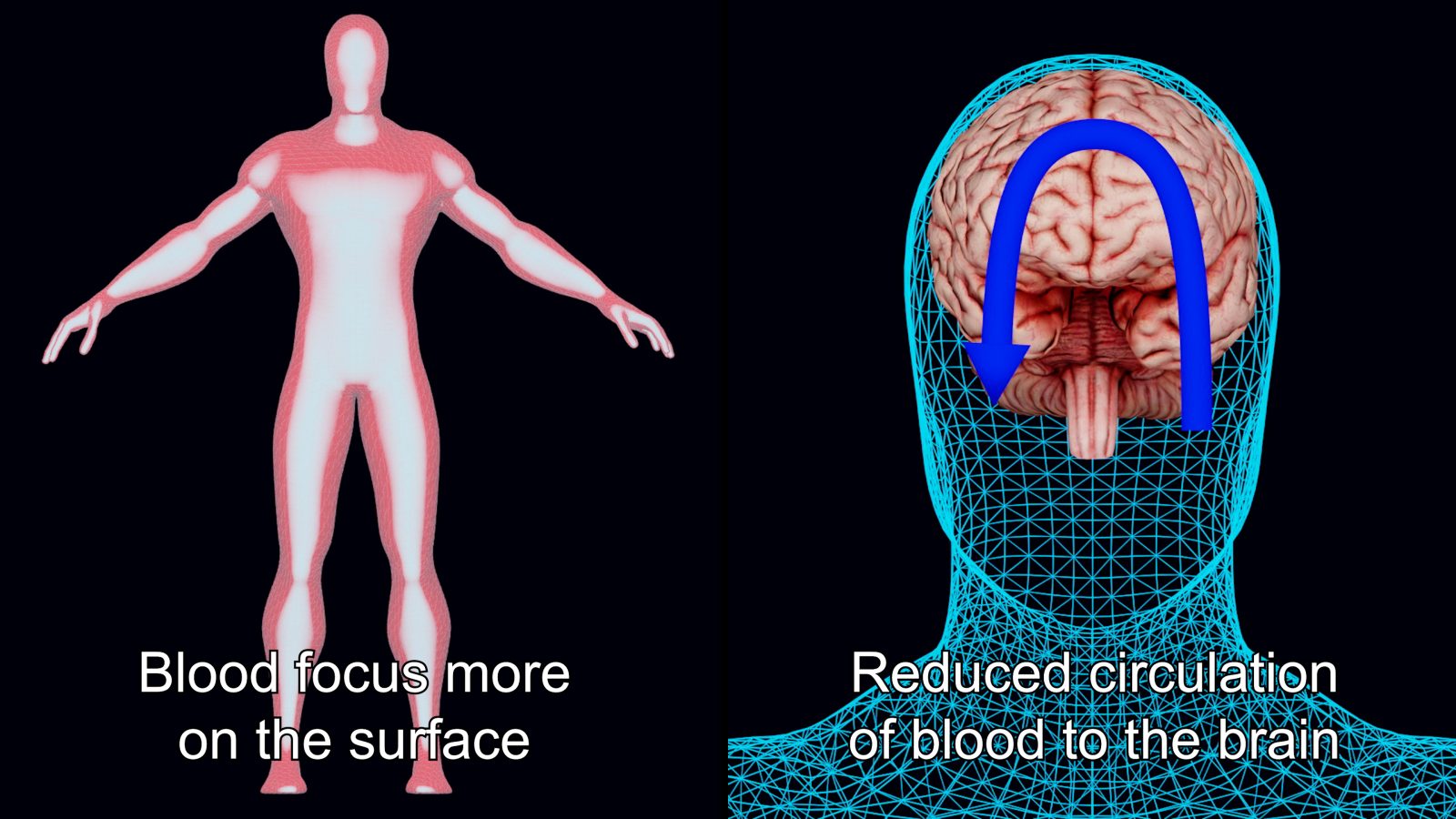

さらに、一度信号を送った細胞は、元の状態に戻るためにエネルギーを使います。このエネルギーは血流によって届けられます。つまり、脳が正常に働くためには、常に十分な血液が脳に供給される必要があります。

しかし暑い環境では、血液は体を冷やすために皮膚の表面に集まりがちです。

同時に、脱水によって血液は濃くなり、脳への血流がさらに低下します。その結果、ニューロンを元に戻すためのエネルギーが足りなくなってしまうのです。だからこそ、暑い日には集中力が落ちたり、トリックの精度が下がったりするのです。脳が本来のパフォーマンスを発揮するために必要なナトリウムとエネルギーが不足しているからです。

必要な栄養の摂取方法

では、どうすればよいのでしょうか?喉が渇いてから水を飲んだり、ナトリウムやカリウムを補えば十分なのでしょうか?答えは「いいえ」です。身体を動かし始めると消化機能は低下し、栄養や水分の吸収に時間がかかるようになります。

体に必要な成分を確実に取り入れるためには、塩タブレットなど消化の良い形でナトリウムを水と一緒に運動を始める少なくとも30分前に摂取することが推奨されます。

ナトリウムを多く含む食品は豊富にありますが、それらの多くは細胞膜に包まれていたり、栄養が利用可能になるまでに時間がかかるものがほとんどです。塩タブレットが手に入らない場合は、スポーツドリンクでも代用できます。

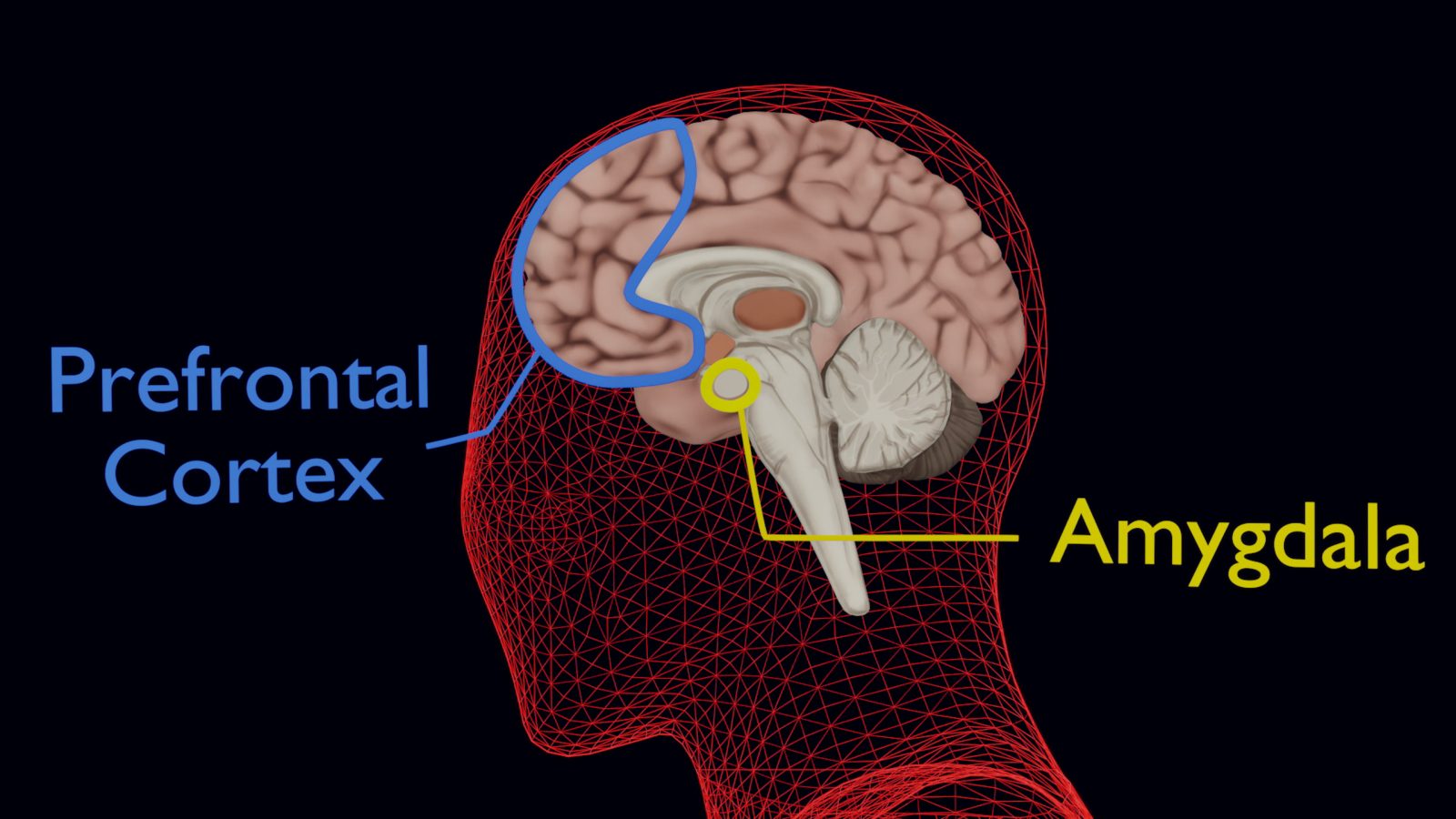

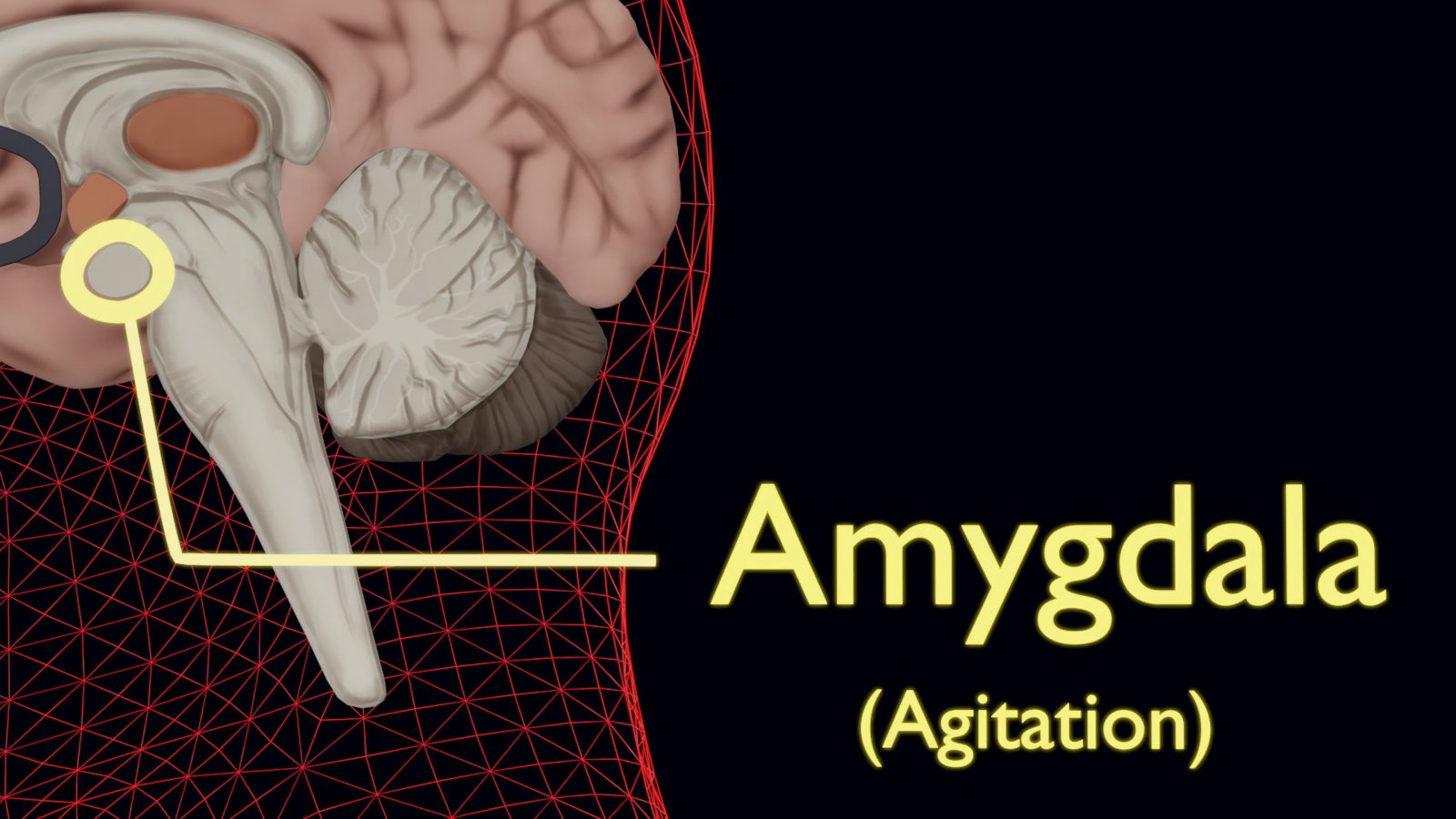

脳の温度

私たちが汗をかく主な理由のひとつは、体温の上昇を防ぐためです。というのも、脳は熱にとても敏感だからです。体温が上がると、不安や苛立ちといった感情を処理する「扁桃体」と呼ばれる脳の領域が活性化します。その一方で、理性や自己制御を司る「前頭前野」への血流が低下し、その働きが抑えられてしまいます。

つまり、熱によって感情が過敏になり、それを抑える仕組みが働きにくくなるため、イライラしやすくなるのです。

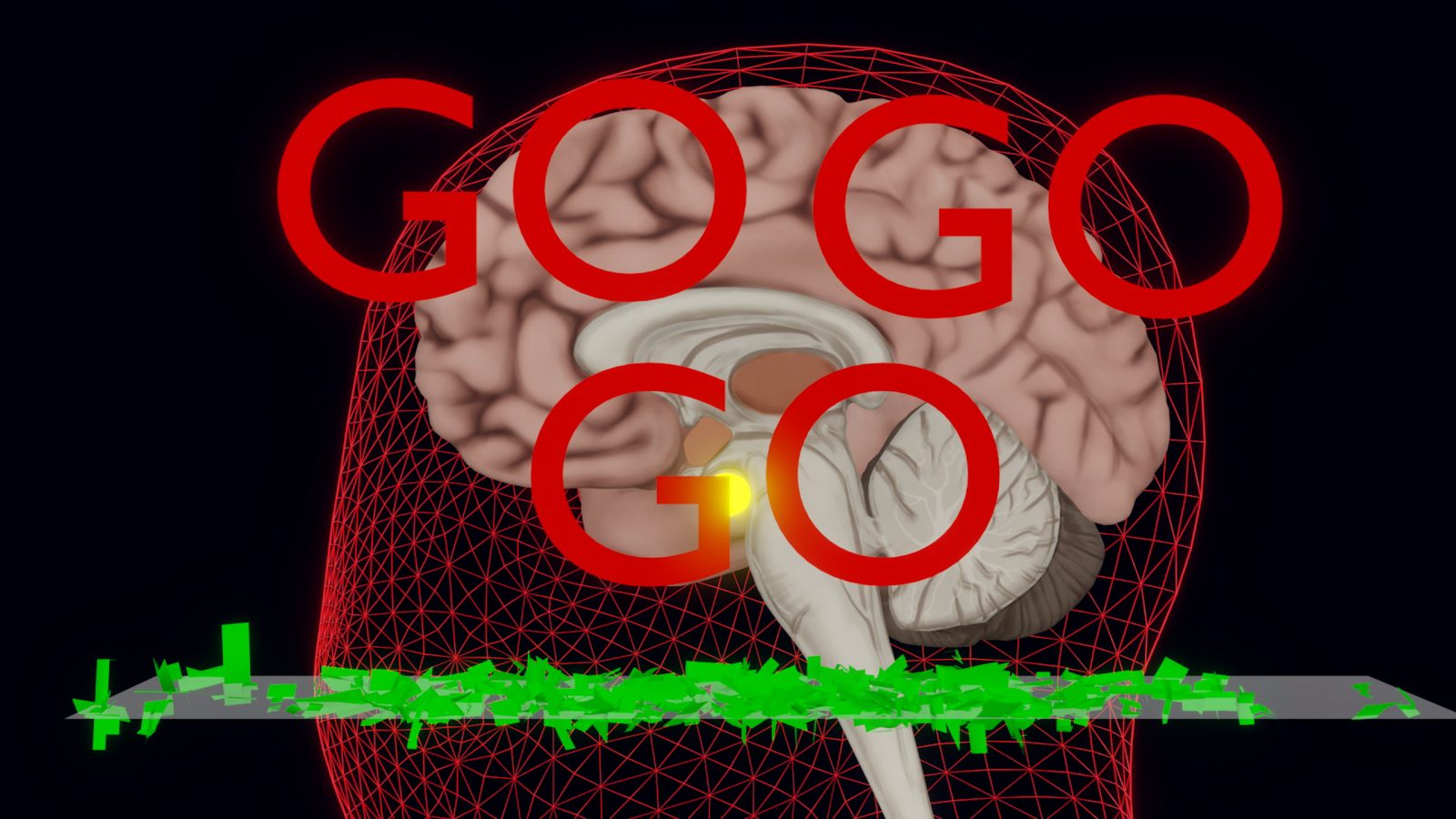

そして、それだけではありません。扁桃体が過剰に刺激されると、「本当は休むべきだ」と頭では分かっていても、ついすぐに次のトライをしたくなってしまいます。この状態では、技のタイミングが焦りがちになり、失敗しやすくなります。その結果、失敗→イライラ→集中力低下→さらなる失敗、という悪循環に陥ってしまいます。

暑さへの対処法

では、どうすればよいのでしょうか?覚えておいてください。特にイライラしてきたとき、その失敗は技術の問題とは限りません。脳の働きが鈍っていることが原因である可能性が高いのです。

調子が崩れてきたと感じたら、電解質と水分を補給し、日陰で休んで体温を下げ、脳への血流を回復させましょう。脳が冷えることで、思考がクリアになっていきます。休憩は「逃げ」ではありません。脳の機能を回復させるための戦略的なインターバルなのです。