スケートボードで最も簡単なトリックなのでしょうか?

ノーリー・バックサイド・ショービット。このトリックは、スケーターにとって非常にシンプルに感じられます。 しかし、分析的な視点で見ると、興味深い問いが数多く含まれています。

たとえば、ノーリーやフェイキーのショービットは、ポップショービットや通常のショービットに比べて、なぜ簡単に感じるのでしょうか? また、なぜデッキが地面から浮き上がるのでしょうか? わずか数センチの浮きとはいえ、ノーズが地面に当たっていないにもかかわらず浮き上がるのは不思議ではありませんか?

本記事では、ノーリーBSショービットの動作とその背後にある科学的原理を解き明かしながら、「ファントムトリック」とも呼ばれる現象の理解にも迫っていきます。

まとめ

ノーズを押し込むことでテールが浮き上がる。

ノーズに下向きの力を加えることで、回転の起点となるだけでなく、わずかではありますがポテンシャルエネルギーが生まれます。このエネルギーはデッキを大きく持ち上げるほどではありませんが、浮き上がるようなわずかな動きにつながります。

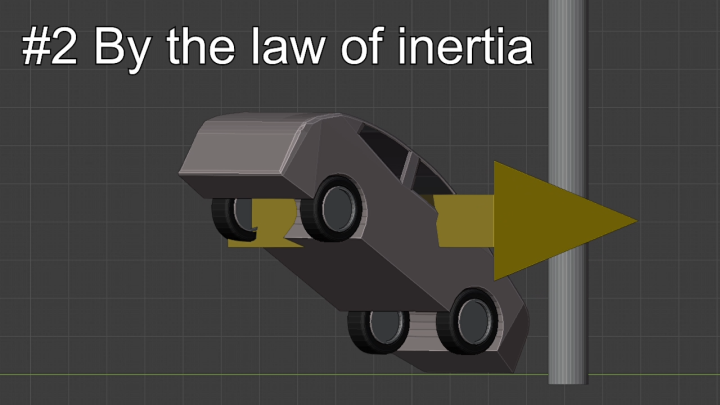

慣性の法則が浮き上がりを増幅する。

ノーズを押し込んだあとも、デッキは地面に接したまま横方向に動こうとします。その結果、ノーズはデッキの動きを止めようとしながら、デッキ自体はまだ前進するエネルギーを保っている状態になります。この相互作用により、上向きの力が発生し、デッキが持ち上がります。

慣性は回転動作も助ける。

ノーズがデッキの進行を一部妨げることにより、本来の運動エネルギーが別の方向へと変換されます。その結果、ノーズを軸とした効率的な回転が生まれ、スムーズなスピンが実現します。

シミュレーション

アイコンを押すと3Dシミュレーションが始まります。

定義と前提

ノーリー・バックサイド・ショービットとは?

ノーリー・バックサイド・ショービットは、前足でノーズを押し込むことで、デッキを180度回転させるトリックです。

デッキの上に体を戻す感覚に慣れてくると、このトリックは非常に簡単になり、驚くほど少ない力で実行できるようになります。

ポップさせて回すことも可能ですが、180度回すために必須ではありません。ノーズにわずかな力を加えるだけで十分であり、それだけでノーリー・ショービットになります。このようなトリックは「ファントム」ショービットと呼ばれることもあります。

補足

「ファントム」という呼び方については、たとえばトレフリップのように、本来はテールが地面に当たるはずなのに当たらないような、非常に低いポップに使われることがあります。しかし本記事では、テールが地面に接触しないすべてのショービットを「ファントム・ショービット」として扱います。

「ファントム」トリックとは?

「ファントム」という言葉は、ノーズもテールも地面に接触しない場合、あるいはポップ動作があっても垂直方向の力が極めて弱くて接触が起こらないようなときに使われます。本記事で扱うノーリー・ショービットも、ノーズは押し込まれているものの、地面には届かないという点でこの分類に該当します。

シミュレーション

なぜデッキが浮き上がるのか?

ノーリー・ショービットでは、ノーズが地面に接触しないにもかかわらず、デッキ全体が地面から浮き上がります。

通常、デッキが浮き上がるのはポップしたときだけだと考えがちです。しかし、この場合はまったく異なる仕組みが働いています。

地面の反発を利用せずに上方向の動きを生み出すメカニズム。これこそが、この現象を物理的に見ても非常に興味深いものにしています。

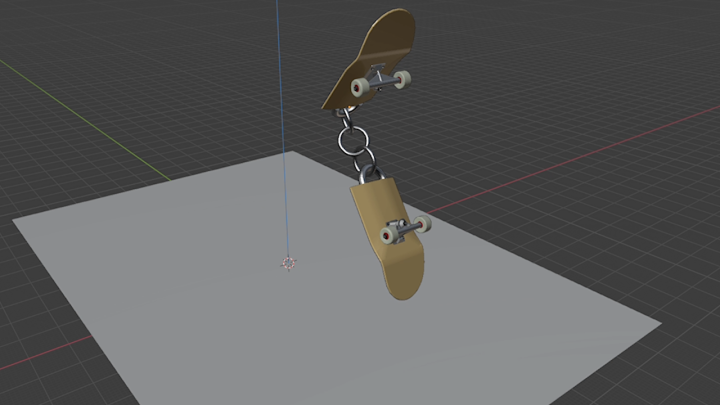

シミュレーション①:ロケット実験

※詳しくは動画内の実演をご参照ください。

この現象を説明するために、ロケットと箱が鎖でつながっている状況をイメージしてみましょう。

ロケットが上昇すると、それに引かれて箱も自然に持ち上がります。実験で示される通り、箱自身が力を発していないにもかかわらず浮き上がるのです。ただロケットに運ばれているだけです。

シミュレーション②:スケートボード分割実験

※詳しくは動画内の実演をご参照ください。

同様の原理は、分割されたスケートボードの実験でも明らかになります。

後ろのトラックは自らエネルギーを発していないにもかかわらず浮き上がるのです。

概念の応用

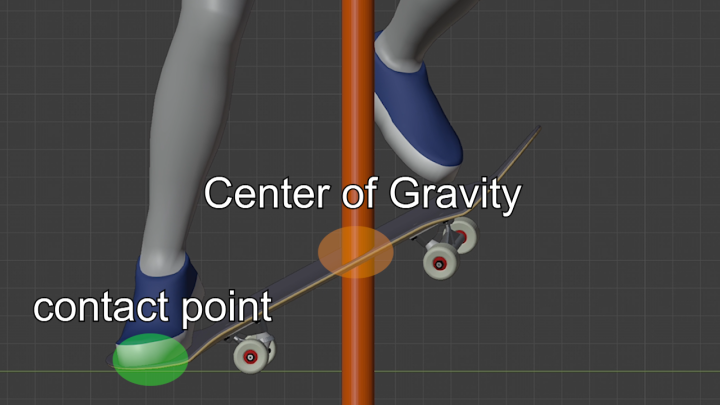

ノーズを押し込むことでテールに上向きの運動が生じる

実際のスケートボードに戻ってみても、基本的な考え方は同じです。動いている一部が、他の部分を引き上げるという原理です。

スケートボードは一体構造の物体であり、シミュレーションのように完全に再現はできませんが、同じ物理法則が働いています。

ノーリー・BSショービットでは、ノーズを押し込むことでテールが浮き上がります。この動きにはポテンシャルエネルギーが含まれており、ノーズが地面に接触しなくてもボードを持ち上げることができます。

すべては「最初の一瞬」から始まる

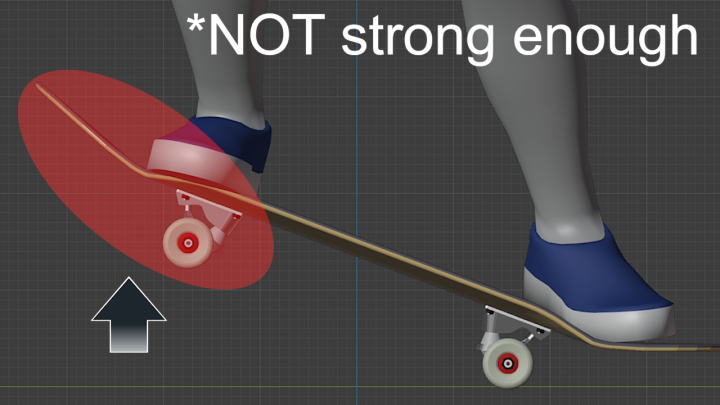

「それなら、静止した状態でテールを押しても何も起きないのはなぜか?」と思われるかもしれません。

その疑問はもっともです。ボードの一端を押し込んだことで生じる上向きの動きは、それ単体ではボード全体を持ち上げるには不十分なのです。

追加の上向き運動が必要

つまり、ボードの一端を押すことで上向きのエネルギーは生じますが、それだけでは足りません。別の上向き運動の要素が必要となります。

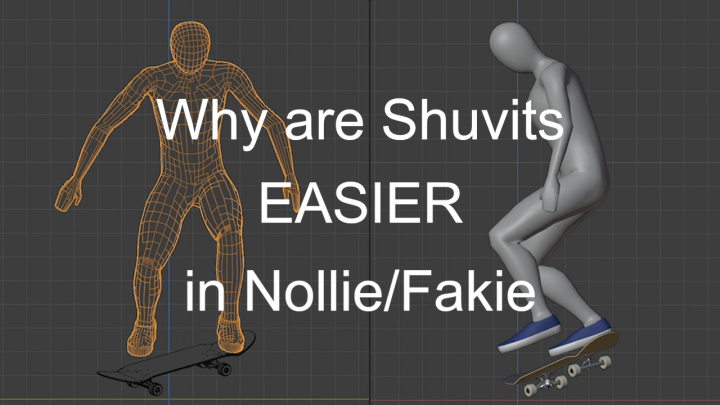

ここでの鍵はこの問いにあります。「なぜノーリーやフェイキーの方がショービットが簡単なのか?」

なぜノーリー/フェイキー・ショービットは簡単なのか?

なぜデッキは回転するのか?

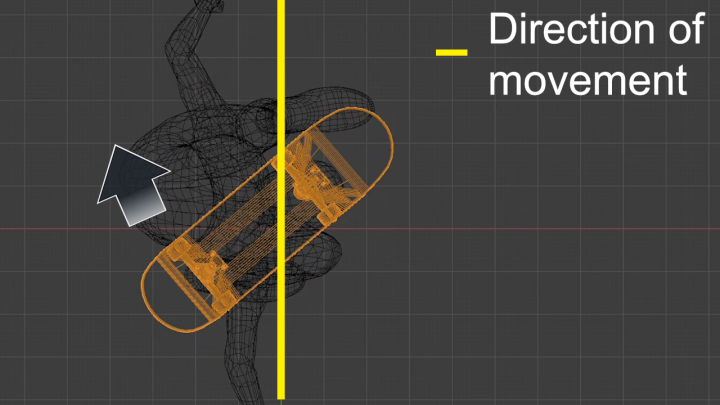

ノーリー・ショービットでは、ノーズを押し込むことでテールが進行方向に向かって外側へと振られます。

この回転は、単にノーズをつま先側に押したから起きるのではありません。その背後には、より複雑で興味深い物理現象が隠れています。

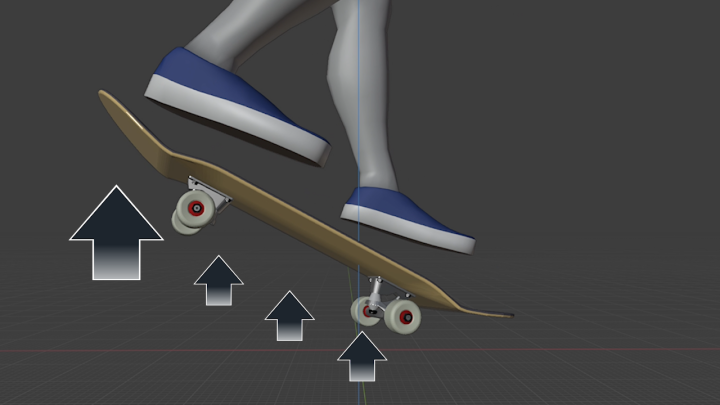

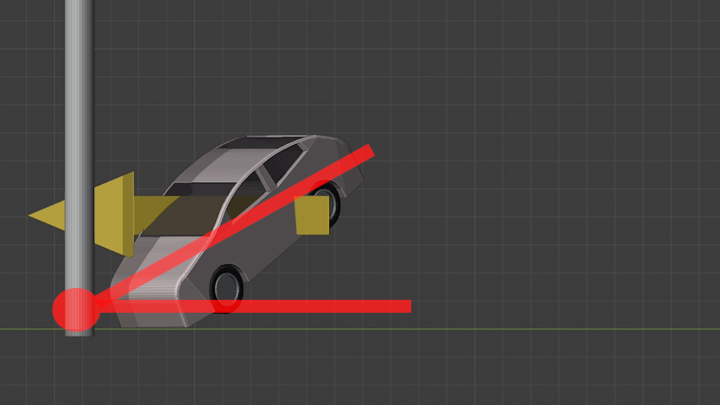

前輪がボードの動きを止めようとする

よく観察すると、トリックが始まってすぐに前輪が地面から離れることはありません。むしろ、テールが振れ始めても、前輪は一瞬だけ地面に接地したまま、横方向の動きへと力を変換しています。

エネルギーはどこへ向かうのか?

その間も、デッキ全体は前進しようとする運動エネルギーを持っています。しかし、前輪が一時的にその動きを妨げるため、エネルギーはノーズを支点として回転へと変換されます。ここで重要になるのが「慣性の法則」です。

この法則をうまく利用すれば、デッキは自然と回転してくれます。180度回すために大きな力を加える必要はなく、物理が仕事の大半を代わりに行ってくれるのです。

別の実験

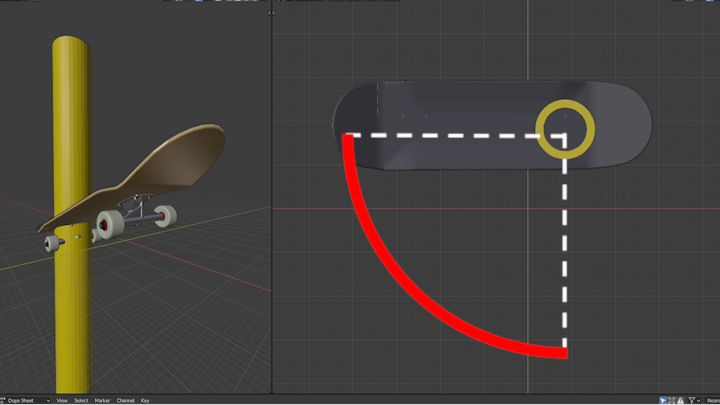

自動車の衝突実験

直進する車を想像してください。その進路のやや外側にポールが立っているとします。直感的に理解できるように、車がそのポールに衝突すると、車体は横に回転します。

エネルギーの行き先

横方向の回転に加えて、車体の後部が浮き上がることもあります。前方が停止した後も、車の重心は前方へ進もうとする慣性を持っており、そのエネルギーはどこかへ向かわねばなりません。

慣性の法則によれば、車はもともとの進行方向を保とうとします。しかし、ポールによって進路が遮られると、その力はポールを支点に回転し、車の重心が持ち上げられる形でエネルギーが再配分されるのです。

まとめ

まとめると、上向きの運動エネルギーには2つの要素があります:

- ノーズを押し込むことで生まれる反発的なモーメント

- 慣性の法則による上向きへの力の変換

この2つの力が合わさることで、デッキ全体を浮き上がらせる十分なエネルギーが生まれるのです。

通常のショービットとノーリーショービットの比較

ノーリーでは慣性の法則を活用できる

先に挙げた問いに戻りますが、多くのトリックがノーリーやフェイキーで簡単に感じられるのは、慣性の法則を活かしやすいからです。

通常のショービットでは、地面との接点がスケートボードの重心よりも後方にあるため、その接点はボードの動きを止めることも、回転の支点として機能することもありません。その結果、慣性を活かすのが難しくなります。

Convert your video into 3D

Convert your video into 3D Facebook

Facebook Twitter

Twitter