まとめ

静止状態と動作中練習の物理的な違い

静止状態では、バランスの補正は筋肉のコントロールだけに頼るため、常に体を支える努力が必要です。動作中は慣性が傾きの補正を助け、筋肉への負担が減ります。この自動的な自己補正によってバランス感覚が変化し、慣れていない初心者は過剰に補正しすぎて体が硬直し、安定性を失うことがあります。

視野とトリックの成否への影響

初心者は足元に集中しがちで、トンネルビジョンに陥ります。動作中は周囲の状況にも注意を広げる必要があり、安全確認とトリック動作の両方に意識を分けることになります。この分散によって難易度が上がり、脳は足の位置と周囲の危険を同時に処理しなければなりません。

心理的要因と恐怖による動作

転倒や板の不安定さへの恐怖は、本能的に腰を引く動きを引き起こします。これにより重心がかかと側に移動し、意図しない板の回転を招くことがあります。このような恐怖に起因する反応はトリックの動作を乱し、メンタルのコントロールや徐々に自信を積み上げることが物理的な技術と同じくらい重要です。

物理的な視点

まずは物理的な観点から考えてみましょう。静止した状態でつま先を下げるとどうなるでしょうか。自然と体は前に傾き、そのまま続ければいずれ前に倒れてしまいます。そのため、ボードの上に体を保つには後ろに引き戻す必要があります。つまり、バランスを保つためには筋力を使わなければならないということです。

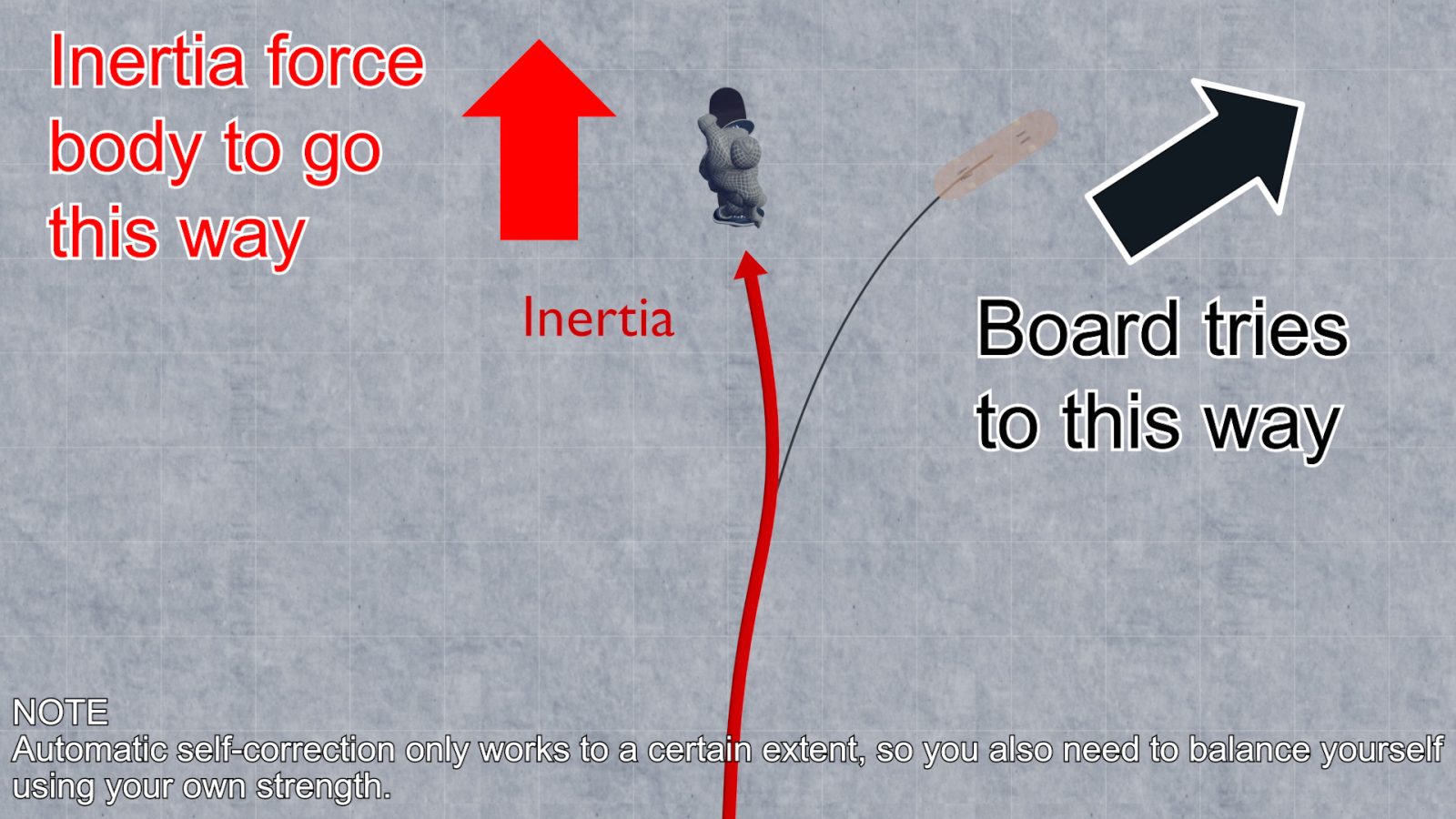

一方で、動いているときには「自動的な自己補正」が働きます。上から見た、真っ直ぐ進むスケートボードを想像してください。動きながらつま先を下げると、ボードは傾き、前に回ろうとします。しかし、物体が運動状態を変えまいとする慣性が体に働き、その影響でボードの傾きや体の角度はある程度自動的に補正され、進行方向を保とうとします。

この感覚はマニュアルで簡単に体験できます。静止状態でマニュアルをするとウィールバイト(ウィールがデッキに接触する現象)がよく起こるのに、動いているときにはあまり起こらないと感じたことはありませんか?静止状態では前後の傾きを修正するのに自分の力だけが頼りですが、動いている場合は体が傾くと慣性によって自動的に元の姿勢に引き戻されます。

この特性に慣れないまま筋力だけでバランスを取ろうとすると、必要以上に力をかけてしまい、かえってバランスを崩してしまうことがあります。さらに、動いているときのバランス感覚は静止時と異なるため、体がこわばり、十分に伸び上がることが難しくなる場合があります。

視野が与える影響

次に、視野が与える影響について考えてみましょう。初心者は両足とデッキが視界に入るよう、真下を見る傾向があります。問題となるのは、脳が集中したい対象だけに意識を向けてしまう「トンネルビジョン」と呼ばれる現象です。

しかし動いている時は、足元だけでなく進行方向にも注意を払わなければなりません。小石や車などの障害物を避ける必要があるからです。視線を足元から進行方向に移し、トンネルビジョンの範囲を広げることで、脳の処理資源が分散し、トリックの難易度が上がります。

体の向き

視野が進行方向へと移るにつれて、上半身も同じ方向に開いていきます。体を完全に横向きにしてオーリーを行う動きは、平地でジャンプする動作に似ています。しかし、体を開いた状態でオーリーを行うというのは、日常生活ではあまり経験しない動きです。その意味で、静止状態でも体を少し開いた状態で練習することは有益かもしれません。

心理的な視点

最後に、心理的な視点から見てみましょう。動きながらトリックを行う場合、ケガをするかもしれない不安や、デッキがどう反応するのかわからない不確かさなど、さまざまな恐怖が伴います。人は恐怖を感じると、本能的に腰を引いてしまいます。

問題は、腰を引く動作によってデッキが回転してしまう可能性があることです。腰を引くことで重心がヒールサイド方向に移動し、その結果、体重を支える前足もヒールサイドへと移動し、デッキが回転してしまうのです。